8月11日下午,周浩导演带着《书记》在无锡“映实”导演大师班开讲;前一天,运河映像也已组织观看了周浩导演的《高三》、《棉花》和《差馆》三部影片。两个多小时的讲座里,导演带着大家探索镜头中的故事、纪实与真实。

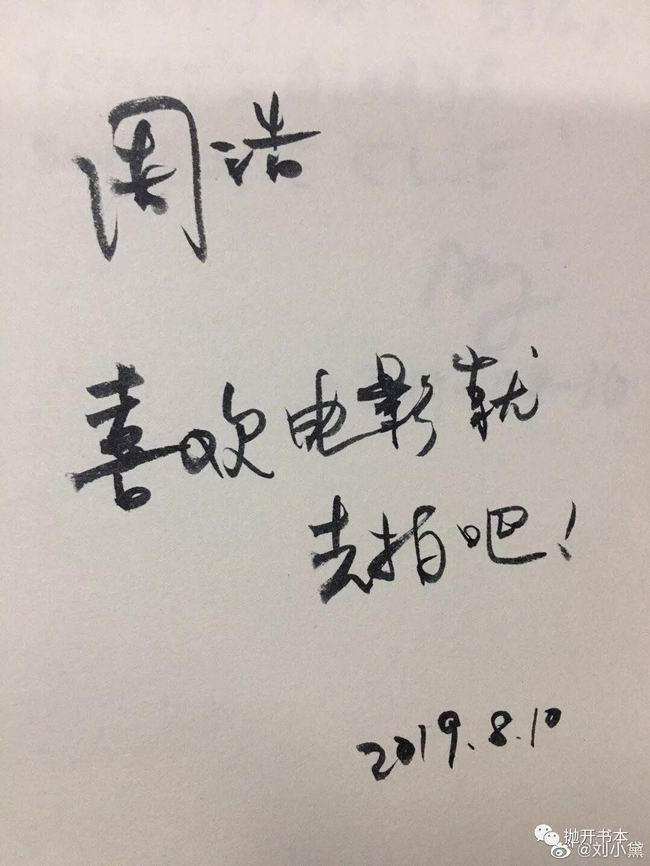

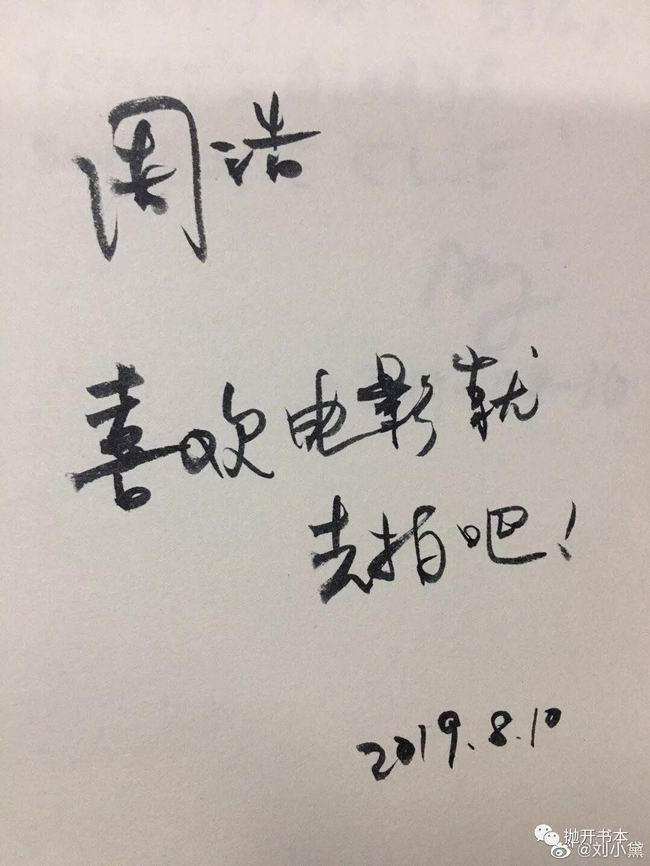

周浩导演的寄语

壹

Q: 您曾经说过,“拍摄纪录片实际上是在处理一种关系”,学会如何与人打交道。在您的拍摄对象中,有《厚街》的打工群体,有《高三》的学生……昨天我们看的《高三》,还有今天上午的《书记》,您是怎么处理这种身份差异,如何跟这些不同身份、不同阶层的人打交道的?

周浩: 其实这个没有标准答案,说有一个方法,让我跟很多人能打交道。你们看到的是我成功的案例,其实还有很多是不成功的案例,怎么去寻找成功的案例呢?你就要去问了。比如说在座有30、40个人,虽然说你们很爱电影了,很爱纪录片了,但也许你们中80%是不同意被拍摄的。这里面肯定是有人愿意被拍的,这个概率大概10%不到,我总归在这里面能够找到两三个人愿意给我拍,那就去拍那两三个人,实际上概率就是这样。

记得小时候我们可以看的东西不多,在我年轻的时候会用圆珠笔,圆珠笔在用到一定时候会漏油,弄得满手都是油渍。其实是圆珠笔的油渍属性决定了这是很难解决的一个问题。但是一个日本的发明家发现,当圆珠笔的笔芯超过五厘米的时候,它会漏油,五厘米以下它不漏油。于是乎他用这个方法去解决漏油的问题,所有的圆珠笔只做到五厘米,问题就解决掉了。

其实有时候要去直接解决问题的话,是解决不了的。但也许换一个思路去考虑这个问题,它就变得不那么困难。有时候我们拍纪录片找人物,或者干什么别的事情就一直在用这种方法跟别人打交道,去找一个你可以拍的人。

Q: 在您的一次访谈中,提到龙哥写给您的一封信:“我也扪心自问,是什么让你善待于我,我现在渐渐明白,是您的善良,视我如手足。”其实很多看过《龙哥》的观众,都会对里面的“人物关系”印象深刻,比如借钱,比如龙哥反复说“周浩是我唯一的朋友”,甚至在镜头前问您“我们是朋友吗?”,您的回答“还不算是”。

比起《大同》和《书记》的冷静、客观的观察或呈现,您为何会在这部作品中有了更多“介入”?您是如何理解拍摄主体介入、纪录片真实性以及主观性这个问题。

周浩:“朋友”的这个概念,就看你怎么去理解“朋友”。龙哥说我善良,也许就是一种说辞,你压根就不要去在意一些定义。因为我们喜欢定义,有时候我们为了很快捷的抵达,我们就喜欢定义,其实这个定义是一个我们非常主观的看法。比如小时候我去电影院,我一直问我妈妈一个问题,这个人是好人还是坏人?其实在我小时候都是一种思维方式和模式,我们一定把人分成两种人:好人和坏人。这是一个非常简单的二元化思维。其实问题哪有你想象得这么简单。

有一天龙哥放出来了,我把龙哥带到你的面前,你亲口问他,他亲口回答你。你觉得你得到真相了吗?这个很重要吗?这事情不重要,重要的是这个事情本身对刻画这个人物是有帮助的,我更在乎的是这个过程。

很多事情我觉得就是这样,你会习惯性去找一个标准答案,或者是非黑即白的东西。其实它没这么简单,而且也极其复杂,甚至是做这个事情的人,他自己就有罗生门出现,自己都会去淡忘他当时做事情的初衷,他的记忆会发生漂移,那我们再去追求所谓物理性的概念干嘛?

《龙哥》剧照

Q: 相比起电影有提前构思的剧本,纪录片拍摄可能存在诸多不可控的因素,比如像龙哥经常“失联”,或突然打来电话,来不及记录;又比如《大同》中,最终没能有机会去拍摄耿彦波的家……等等。您怎么看待这些可能的“遗憾”。

周浩:我觉得挺好的,只有当你不断的遇到问题,然后解决问题,甚至把你尝试解决又不能够解决问题的过程呈现出来,这就是一个非常好的处理,是了解世界或者做片子的一个非常好的办法。其实我做片子到现在,我非常喜欢遇到问题,遇到问题我就要去解决问题。

比如这片子刚出来的时候,其实别人说这片挺好,但是有个最大的可能也是在座的各位也有观感,至少是一半人的观感:这导演太不地道。为什么要放黑屏那一段?你明明都答应别人,最后你出去了,为什么要留下(这段素材)?有时候也是我去挑衅观众,去和大家一起共同来完成一种猜想的过程。这是纪录片中非常有趣的一点。这个过程是这样的:当时是我离开了,但摄像机没有关,实际上是有画面的。大家可以想象当天晚上我看到这样的画面,对这个人的看法,我内心整个被颠覆掉。作为一个纪录片导演拍到这样的画面,看着他拿一部分钱的画面,那种感觉,你知道是有多么的……一方面是兴奋,但是另外一方面又不知道该怎么去适应他。

这片子的首映是在09年的香港电影节,郭后来是被调到国家信访局,任一个副司级的调研员。片子刚出来的时候,他还在为官,这个片段我没放进去,因为我并不想因此变成他的污点证人。但其实这是一个退钱的过程,并不是一个收钱过程,好像也没那么严重,但我没用在第一个版本。半年以后他进监狱,我就把这个片段放了,这也一直是我好多年的心结。虽然别人问我的时候,我好像会有一套话术来化解这个问题:说第一他是在退钱;第二,他已经进监狱,对他的影响不是特别大,我觉得放进去是没问题的。

两年前,豆瓣上突然有一个人留言说“导演没意识到,他是故意让你拍的吗?”那事实是什么?真相是什么?这里面其实可以去玩味的。我们倒不用一定要深究对与错,或者有一天我要去问郭,到底你是怎么做的?起码让我释然了。

有时候做片子就是这样,不断的跟自己的人性较真,不断的跟你采访对象博弈。所以之前我就没问过他,而且我肯定也不会问他。我跟他关系后来还是蛮好的。比如说他大概坐了四年的监狱就出来了,我还去监狱里看过他。他出来以后,有一天一个加微信的信息来了,你不能不加对吧?肯定要加他做朋友。也不可能就在那,聊聊“天气很好、你胖了瘦了吗?”之类的很虚伪的事。肯定第一个问题就是“片子你看了吗?”“看了”。我说:“有何评述?”然后他回了我八个字,后来我一查是《诗经》里边的话,他是当年河南周口的文科状元,大学念的是西南政法,跟贺卫方是同学。他说“凡今之人莫如兄弟”,就天下的人没有你我这样像兄弟,最后好像我也释然,在郑州我们还见过一面,这就是我跟他的关系。至今我们两个还会不断的在朋友圈里面相互点赞。

给年轻朋友们的一个建议,就是凡是遇到一些问题的时候,你别去躲,你躲的话只会以后越躲越尴尬。不要去骗人,有问题就让他来,来了就去解决,解决不了就解决不了,能解决那就解决。

《书记》剧照

Q: 您有没有考虑到纪录片对主人公造成的影响,比如古涛导演的《驯马》,后来主人公现实生活中也结婚了,片子不能继续播出。

周浩:我认为其实人最本能的反应是保护自己。比如说开车的司机从本能上也许是以保护自己的车辆安全为第一下意识的反应……有时候保护别人是有一点点虚假的,本能上还是保护自己。在保护自己的基础上,为什么不去伤害?因为怕因此给自己造成更大的伤害。所以我是以保护他人为理由、为借口来保护自己。实际上本能就是这样的。所以说为什么有时候,不会放出来,是我承受不起那个事情引发的崩溃、灾难。也许有一个我更认可的人生方向和人生道路要走,不会为一件事情把自己埋进去。当然我觉得这里面还有一个非常重要的问题,就是人最大的敌人就是自己。自己得过了自己这一关,如果做了一个事情以后,内心无比的纠结,你为什么要做它?你做了一件事情后,你一辈子都在后悔,这就是一件不值得去做的事情。

所以说大家不管做什么事情,就是让自己心安。当然每个人的承受能力不一样,有的人承受能力比较强。其实大多数做纪录片的人,我觉得内心还是比较“强大”的,如果你不强大的话根本做不下来。因为你一定会被这种人和人之间的关系纠缠着,这样还要一直做下去的话,对自己的考量拷问是非常大。

Q:作为一部纪录片,成片之后对很多拍摄者来说算是一种“结束”。但是您会有一些情感上的纠葛,其实是非常有意思的,您有没有想过把拍摄过程中的花絮拍成纪录片。

周浩:目前没有这种很明确的选择,我想也许若干年后会有。包括拍了很多片子以后,很多人问我拍不拍续集,比如《高三》、《龙哥》,有人问我说龙哥出来拍不拍?包括耿市长退休了,郭书记经商了,我目前好像都没有计划要去拍续集,因为我的注意力被一个更新的题目所吸引。若干年后我有可能会去做,但目前没有这样的打算。实际上这些片子越拍到后面,就要不得不进去,不得不去跟他发生关系,也变成片子的一个非常重要的组成部分。

《书记》剧照

贰

Q:从很多访谈中可以看出,您是一位不断身体力行去创作、拍摄,同时又不断拷问、反思自己的人,像您说过“纪录片是有原罪的”、“导演是个贬义词”、“不要奢望去做一个改良者”等等,您的看法有很多与众不同的地方,是什么因素督促您做出这样的反思或思考?

周浩:我不认为“原罪”是一个贬义词,凡事你都要认识到自己。做事情要知道自己的弱项是什么,长项是什么,你能做什么,何可为何可不为。能这样去做事情的时候,才能够比较自如的去操作。所以“原罪”是因为我们摄像机的进入是一定会干扰别人的,从来没有一个摄像机进去以后可以像所谓的墙头苍蝇,那一定是骗人的。摄像机进入的时候怎么会对别人不产生影响?

只有充分地认识到自己的介入会对别人产生影响,才可能拍出来好片子:不能够掩耳盗铃,去到了别人生活里面说:“我不在,你假装我不在。”所以千万记住了:如果去拍片子的话,别跟别人说“你假装我不在”——难道这样的骗人方法有意思吗?不就比小孩过家家都不如吗?你怎么能假装我不在?所以说这个就是你自己都不知道自己的弱点在哪里、长项在哪。你的长项就是进入到别人生活,对别人产生了影响,在这种影响之下去完成很多事情。所以这是我所理解的“原罪”。本身就是想去偷窥别人,实际上这个片子不是你一个人的片子,一定是你跟你的拍摄对象共同合谋完成的一部片子,没有别人的配合,没有别人的演出,哪有你的片子。所以别把自己看得太高。

《棉花》剧照

Q:还有一个,其实现在观众更多还是有一种猎奇的心态在看待一些作品,往往可能作品被禁了,会特别容易受关注。您的片子其实大多数的题材还是一些比较特殊性的事件,所以有没有想过去拍很普通的人,在题材的选择上。

周浩:其实有多复杂?派出所里面的人有多复杂?他不也是普通人?只是做出来以后,你觉得好像好特别。比如我就有一部片子会出来,是一个非常偶然的机会,我的一个朋友在云南丽江旁边的一个县叫永胜县,他在那个县里面做项目,他就说你去看看,然后我就去了。我们无意中就在一个山上碰见一个老头,他70岁了,他们叫他“留人”,实际上是彝族的一个分支。我们就在那儿拍了大半年的时间,就是一个70岁的老农民一年种地的故事。这片子已经拍完了,在去年底就拍完了。陆庆屹导演在帮我剪,就是《四个春天》的导演,是也许会上院线的一部片子。我也想挑战一下我自己,就是一个看上去没有故事的地方,拍完以后也没有发生什么激烈的故事,都是一些鸡毛蒜皮的事情。但是我仍然有一种愿望是要做出一部有趣的片子,这个对我来说也蛮重要的,就是在没有故事的地方,讲出一道故事,这是一个很考量我自己能力的题材。也许下半年大家能够看到。

Q: 很期待。您刚刚说到《四个春天》,好像就是在那时候认识您的,还有一个《虚拟人生》。好像您比较喜欢这两部片子。《四个春天》我们之前也放过,我觉得那是一个非常普通的家庭,但是受到非常大的关注,很多人看完非常感动。您喜欢它的理由是什么?

周浩:是时间吧,在一个时间维度上面,很多故事自然就发生了。其实如果姐姐不走的话,也许这片子吸引不了这么多人。白菜萝卜各有所爱,当你吃某种东西吃的太多的时候太油腻了,你就会想吃一点清淡的东西。不可能每一个片子都是爆款,每一个片子出来以后都能够世界瞩目,那是很难的事情。那么对我来讲,纪录片就是一种生活方式,我平时做很多东西,需要用一部片子来完成我自己人生的编年史,使得我也会认识到它(指纪录片)。它有的就是平淡的,我也不指望每个观众都这么爱它,但至少它是我某一个阶段自己的一种表述,哪怕是自己的一些絮絮叨叨。就像大家平时发一个朋友圈里面有50个赞,你觉得好美好美,它意义又何在?

对我做一个片子来说,也就是有几十个人点赞,我就寻求到自己内心的那一点点安慰。做片子不就是这样?它又不是一个一定要可以大说特说的东西,它就是完成自己人生的一种建设,人生就这样一年年过去。对大多数人来说,比如说问你去年的8月11号你在干嘛?其实很多人是没有概念的,我也不知道我去年干的事。那么像做了纪录片以后,对我而言,其实我就学会了用纪录片来做编年史,起码我知道2018年我在云南拍了一部片子,这种感觉蛮好的,而且对于很多人来说,需要这样的方式把他的人生给填满。

Q:您也说过想拍电影的话就去拍,说拍纪录片就是您的生活方式。梳理一下您的作品,感觉更多的创作手法就是真实,然后去记录。有听过一些评论,说感觉这样的作品会缺乏一些哲学或者是文学性的思考,您是如何看待这样子一个争议?

周浩:其实我连我拍的东西是不是纪录片,都不会特别的在意。对我而言,它就是用我自己熟悉的一种方法来完成跟这个世界的一个交流。同时去跟世界交流,去跟各种人打交道,然后我把我打交道的过程,通过影片的方式还能拿出来跟更多人进行分享。那么这就是我自己做的一件事情。

我干嘛在乎它有没有所谓的哲学性,而且我不认为我的片子没有哲学性,我也不知道中国哪个纪录片导演的哲学会比我片子的哲学性强。但是这是细化了。大概就是这种东西,其实不是由我自己凭着、我自己硬要上纲上线去被哲学,也不是我做的,而且也不是我的能力所能完成的。这一切东西也许就是我已经离开这个世界了,别人来对我的一种评价。我就一直按照我自己的方式来跟大家打交道就是。

叁

Q: 大多数普通观众他的一个既定的概念,觉得纪录片是缺乏一个故事情节等……没有激烈的一个戏剧冲突。您之前曾经推荐过一本书叫做是伯纳德写的《纪录片也要讲故事》,然后现在也不乏有一些纪录片,他会用故事片的一些手法去拍摄。当然也有人会认为纪录片不一定要讲故事,就像诗歌不一定非要去写成故事,但是重要的不是这两种看法的对立,而是该如何用纪录片去讲好真实的故事,就您自己在实际拍摄或者自己的理论思考上面,在这个问题上有没有一些可以跟大家分享。

周浩:据说翻译这本书的作者是北京电影学院退休的一个教授叫司徒兆敦,他特别后悔翻《纪录片也要讲故事》这本书,他觉得这本书实际上误导了很多人,干嘛纪录片一定要讲故事。其实故事是一个什么东西?故事它就是一种套路。就是我想用一个套路把别人给套住,请君入瓮的那种感觉,这就是所谓的故事。我们平时听不进去很碎片化的话,当把这种碎片化的东西按照某种逻辑,来进行某种梳理以后,听众就会被人所吸引,我觉得实际上它是一种蛊惑术。比如说好莱坞电影工业也是一样的,它就是一种话术,用了一种模式来跟你讲一件事情,然后看完以后你觉得好像是这样的,我觉得这就是电影的本质。

我经常会看一个东西,美国和英国的达人秀的节目,那里面有非常多的模式,比刘谦要高若干个档次。你说人为什么那么喜欢看魔术?大家就告诉你说我是假的,我真的就以为是假的,但是我就用一种手法让你看到好像跟平时不一样的一个世界。这东西为什么会这么让我们人类迷恋?其实就是因为平时生活也许太平淡了,或者说太按部就班了,我们希望有那种跳出来跟我们平时看的不一样的东西。那么电影也是这样,如果是一部电影,一个平庸的电影,那么它所做的一切全是在观众想象中完成。有的电影为什么会觉得好看,就是因为它能够跳出观众的思维方式,它突然间给你惊喜,或者是一种全新的观影体验。我们需要的就是那种东西,来拓展我们对这个世界的认知。做电影我觉得本质上就是这么一回事了,所谓的艺术家也是这样的。他能够超越常人的一些思维方式,来做一些自己对世界认知的拓展。所以要做电影或者做纪录片的话,你别想在一部片子里面把这个世界道理都说透,也没有谁能够有这样的能力。你做的事情就是去寻找那一点点跟前人不一样的,小小的“突破”。

《高三》剧照

Q: 其实我们也知道一句话,就是杨德昌说的用电影延长三倍生命,就刚刚周浩导演讲到,不同的电影体验会让你感知一个不同的人生经历,但如果是相同的影像,可能会让你去找到一些共鸣,关注影像之间产生对话,奥斯卡有一部最佳纪录片叫做《美国制造辛普森》。然后这部电影里面,其实导演把跟他观点相悖的一些观点,都没有拍在里面,你如何看待这导演的这种主观性的表达?就是跟我的观点相左的我都不拍。

周浩:所以刚才你还提到的对纪录片的理解,其实不是那么简单。纪录片里面所呈现的这种纷繁复杂性是非常大的,比如说我这部片子跟《舌尖》放在一种类别里面,我是觉得很荒诞的一件事情。他们都被所谓的大众理解为这是纪录片,包括像《故宫》,西影厂拍的那个片子,他也叫纪录片。你一定要在这一堆片子里面寻找到一个共性,说这片子都不好看,不是太苦闷的,我觉得这个也太绝对了。所以真正喜欢电影的人们,不要简单的去做这样的判别,其实里面包括我自己的很多片子,它不可能是一个让你会打瞌睡的片子。

这种主观表达其实就是纪录片的表达方式,实际上也非常多。比如说我们早年去看片子,我看过一个叫做《the ghost》是英国人拍的,它是一部电影剧情片。我是在欧洲一个很大的纪录片节上看到的,当年他们有一个单元,这个单元是翻拍,去再现曾经发生过的一些案件。当年有一些非法偷渡的人在英国的海滩上去捡牡蛎还是干什么,最后被海浪卷,然后死了一些人,然后英国人把它拍成了一部电影。我讲这个片子的意思就是在很多电影节上,在很多纪录片电影里头,都会把这种剧情片给放进去,也并不觉得违和。甚至还有一个片子,大家可能也看过,就是《在伊朗长大》,它也是一个动画片,全是动画,但是它也仍然会在纪录片单元里面出现。包括像国内有个导演拍的《马背上的法庭》,那部片子实际上是一部剧情片,但是很多时候他去参加的是纪录片电影节。关于这个概念,其实我觉得大家不要太过束缚自己的观点,比如说张扬导演最近拍的一部叫《火山》,在云南拍的片子,其实在我们看来,它完全就是一个剧情片,但是他也一样去了欧洲最大的纪录片电影节。其实这种手法上的东西是非常多元的,有的人像我是喜欢把自己的观点放在后面的,那有的导演是喜欢把自己的观点放在前面的,比如像迈克摩尔的很多片子:反对美国枪支……很多片子就是看不惯美国总统,就做片子来调戏他。有的人是喜欢把纪录片当武器当工具,你说这个对我来说是工具,它也是工具,但是它也许不是一把利剑,也不是一把锋利的刀,但有的人喜欢这么做。

你说 到底什么是纪录片的方法,其实从来就没有一个方法是纪录片的方法,方法是什么?都是每个导演自己的方法。你喜欢用这种方式,喜欢用影像来把我所经历的故事讲给大家听,至于这种媒介是什么东西,他叫什么名字,对我来说一点都不重要。我自己完成了我自己的救赎就行了 。

肆

Q: 有没有挺喜欢的现当代导演?

周浩:说挺喜欢的,比如说8月20号要来的万玛才旦导演我就非常喜欢。我跟他也就是点头之交,但是我非常喜欢他做电影的那种纯粹性,而且他营造了一个我根本不知道的世界,我会被他营造的这个世界带进去。我觉得这个人好会讲故事,他的影像完全吸引了我,根本不会去考虑它是否有哲学性,就觉得他带我进入了另外一个世界,而且这个世界竟然还在我的国度上面,我就对这种东西是有迷恋的感觉。喜欢的人很多了,但是不喜欢的人也有。

Q:方便讲一下对于不喜欢的,会在他哪些方面可能不是太满意?

周浩:因为本身我们做纪录片出身的,比如说像看《天注定》一样的片子,我觉得不过瘾。我觉得生活不是这样的,如果我去处理,我会用别的方法去处理。再比如另外一个片子,是南美的叫做《荒蛮故事》。当然未必贾樟柯比他差,但是因为我太了解我的国度了。然后突然间看见南美的一个特别荒诞的故事方法,我觉得好新颖好特别。其实贾樟柯这个片子在欧美的影响力是非常大的,大家认为他就是中国社会一个活生生的写照。但是对我而言,我好像看到的荒诞比它的荒诞要大。就是因为我跟他在一个语境下面,所以觉得不过瘾。那么当我看见一个南美片子的时候,觉得这是我不知道的,好过瘾。所以说万玛才旦比贾樟柯比娄烨要强,可能很多人也不那么认为。但是对我而言来说,它却给我提供了一种新知。

Q:对,然后我们之前有放过一部叫《台湾新电影》里面它有一段真的特别有意思,是王兵导演和杨超导演的争论,就说第五代导演里面王兵导演是认为他们都是关于一些集体,就基本上没有讲到个人,杨超会觉得《霸王别姬》就是一部讲个人的电影,您是怎么看待的?

周浩:我从来不去做这样的判断和梳理,因为这跟我有什么关系?这不是造作,我干嘛去评,我喜欢的导演我就多看,不喜欢我就不看。而且所谓的第五代第六代这种归纳也太武断了,没有任何意义。

Q: 您怎么看待影视评论呢?需要影视评论吗?

周浩:当然是需要,所谓众人拾柴火焰高,大家都在一起来吵,哪怕它的浏览量不到10万,但毕竟还是有人来看,有很多人来关注,有人关注是好的情况。

《厚街》剧照

伍

Q: 然后之前讲过,因为我们看到一些国外导演的一些纪录片,包括马上要上映的《赤手攀登》,它刺激性非常强的一个纪录片,还包括王男袱的一些作品,她的剪辑手法会非常伶俐,你可以感受到背后会有很强大的一个团队,可能他们的纪录片是成为工业化的一个体系,但其实中国很多纪录片导演就是一个人拿手持DV这样去看,你怎样看待这种差异。

周浩:所谓的工业化实际上它是深刻地去研究了人的口味,人的好恶。比如说去学电影的话,他一定会告诉你怎样才能够吸引观众。对于他来说,这是第一需求,甚至比去讲故事本身更重要。比如说我曾经跟一个好莱坞的剪辑师有合作,但最后没有合作成,是台湾出生在美国的一个纪录片剪辑师,他甚至会非常极端的认为一个电影的场合,剧情片的长度不应该超过85分钟,他会准确到85分钟的概念,他认为再长观众就没有任何耐心,他是王久良《塑料王国》的剪辑师,他们会这么去定义电影的概念。我觉得这个东西是他们经过长期的经验的总结,知道人的耐受度是什么?怎么才能够吸引观众?他们有非常深的这种考量。作为所谓的独立导演,你既然是想自言自语,或者不想听从工业安排的话,那么注定关注量就不会大。如果想有人喝彩的话,你就不得不去进入这个工业体系,进入到这种比基尼马杀鸡的体系里面,才可能会获得更大的收益。这个东西你愿意独乐乐,就乐去,但有的人就耐不住寂寞,像我自己也开始做院线纪录片。

Q:还有一个刚刚说到的纪录片市场,觉得今年是一个小年,因为在电影节上看到一些纪录片作品,确实没有像以前马莉导演的《囚》,您的《大同》,《龙哥》这样让人惊艳的纪录片出现。您怎么看?

周浩:从去年开始,大概有七个人,是我发起的叫“一片”的活动,就是我们发现其实每年在国内会有很多片子,但是没有一个影展能够把所有的好片子都囊括进来。那么就说结合我们七个人的力量,把我们所看见的片子来做一个梳理和评选。去年在评之前,大家说是小年这种感觉,但实际上我们看完片子以后,我们还是很高兴的,市场上实际是非常多元和丰富的。我觉得好和坏,以当年的评判标准来评判的话,也有点太武断了,而且有的片子说实话即使是我们七个人看到的,我们也没法把它拿到台面上,还有不少这样的片子。

包括前几天在杭州有一个活动,看见杜海滨导演剪辑的一部片子。这个片子你们可以想想,现在他已经是中国美术学院的副教授了,一个资深的拿了威尼斯电影节奖的导演,他愿意去剪辑一部片子,他对这个片子的爱有多深……他甚至会要求片子剪完后不署他的名。我觉得好片子很多的,你们该看到的就会看到。而且现在做纪录片基数是非常大的,人口数量是10年20年前的若干倍,特别是这两年明显感觉到在国外学过电影以后再回国来做片子。而且有很多年轻人对纪录片的理解,我觉得是非常深刻的入木的。比如说刚刚提到的王男袱,30岁的女性,她对纪录片的理解,我觉得真是非常非常地棒。而且她已经取得很大的成绩,她现在已经是奥斯卡的评委,好像是最年轻的华人。

《厚街》剧照

Q:您的“一片”里面有三部,就是他们现在是华裔了,你怎么看待这个?

周浩:我只关心我周围的片子,就是为什么一定要这么去界定,把我这个地方和别的地方这么明显的给介别开来。我关心的只是电影,只要看到好电影就行了,这个地方他早晚会出来的,如果我一定要这么在意这种,倒反而变成一种狭隘的概念。我只要看见有人在做好电影就行了,至于这个人他在中国出生,他到美国去生活,我觉得这有什么关系?因为本身我觉得国家这个概念就是一个非常桎梏人的概念。早晚有一天,虽然说世界大同是不可能的,但是我还是希望大家不应该有一种特别强烈的界限,因为我们做片子,到底给谁看?给人看的呀。

陆

Q:其实刚刚您也说到,现在纪录片的一个创作环境和您最开始拍摄的时候已经有了很大不同,您在拍《厚街》、《差馆》的时候,那时候摄像设备还是有一些限制,片体量也非常庞大,题材也在不断地拓宽,甚至有些在制度上就会太过精致,令人生疑。所以什么是好的纪录片可能标准不一,像我们之前放的《驯马》,《囚》相对的评价标准还是比较一致的,就觉得是挺好。刚刚我们说到像《四个春天》这种可能会有一些比较两极的看法,那么从一个拍摄的角度来看的话,您觉得怎么样才算是一部好的纪录片?有没有推荐的一些作品给大家?

周浩:我觉得好的纪录片这个问题,就跟当年我在做摄影师的时候,有人问我说什么样照片是好照片一样。我前天还在广州参加一个活动的时候说过一句话,“当年我的结论:什么样照片是好照片,就是我跟你同时到现场你按了快门,我没有按快门,之后我发现我后悔自己为什么没有按快门?”那么其实好照片它就是一种发现的能力,你能够找到别人看不到的那种角度。对于好的纪录片,我觉得也是这样。就是一个你没有听说过的故事,一个你不曾了解的人,我觉得只要拓展了我对这个世界的认知,就是挺好的一件事情。

《高三》剧照

Q:现在其实有一些包括剧情片、包括纪录片、电影里面加入一些新的形式,比如抖音、快手还有VR等等……您如何看待这种形式上的创新,还是你觉得内容的表达更加重要?

周浩:前段时间特斯拉的老板不是都已经在谈所谓的电脑跟人脑的连接了?我觉得在我的有生之年,技术已经可以达到所见即所拍。也许有一天我们就像现在的行车记录仪一样,你要截取你在某个时段的某一个记忆,实际上是可以被记录下来的。那么当你再把这样的东西进行某种编辑和剪辑的时候,当技术足够发展的时候,人的作用何在?我们跟机器跟AI的差别在哪里?就是我们的核心竞争力是什么?我觉得也许就是比如你们来看我的片子,你们看的是什么东西?看的是这个人看世界的方法。那么若干年以后,我觉得只有你自己看世界,这个方法是独特的,是跟别人不一样的,是有个性的,你的东西才会有所谓的意义,别人才会来看。其实这也是做电影的一个根本,就是你做的这个东西是一个不那么套路化的东西,自然就能够吸引人。

然后你再学会电影的语法,就把你的思想、成熟的语法结合在一起,有专业的人士来帮你去实现,那就会完成一部电影。所以说我对于现在这种媒介的看法是什么?我觉得包括纪录片的形式,你说再过10年、20年有没有可能会发生一些变化?我觉得是可能的。那天我在朋友圈谈到我刚才说的所见即所拍,在15年20年内,有一个朋友就留言说,也许再过50年的话,别人就可以通过我们拍摄的影片来进入这个世界。这也许是纪录片的另外一层意义。

《高三》剧照

Q:但是思想和教育的话,其实说唯一不能被机器人替代的可能就是老师这个角色,我觉得导演也是的,还是有更多的可能性还是要靠真实的人来完成。谢谢导演分享。虽然说现在很多记录片上院线了,纪录片的市场变得更好。但是其实很多创作者他第一部会选择拍纪录片,因为纪录片相对成本低,但是第二部会转型去拍剧情片,会觉得更加有市场,比如像这次入围戛纳的一个导演,他之前拍的《种植人生》是个纪录片,第二部他的《春江水暖》是一部剧情片,转型成功了吗?你觉得现在纪录片导演身上缺乏什么?你自己会有考虑拍剧情片吗?

周浩:这肯定根据个人的这种好恶,跟自己的能力相关,有的人我其实是蛮喜欢的。现实社会给我的那种惊喜,或者在拍摄过程中那种不可琢磨性,其实是让我在拍纪录片的时候最迷恋的东西,而且至今我也没有失望过。我来这里之前,刚从尼泊尔拍摄回来,我的采访对象突然跟我说,你别拍我了,其实我是无比兴奋的。因为故事终于开始有某种变化和可能了,当别人不让你拍的时候,你会觉得这是一件挺棒的事情。我可能还是会去拍剧情片的,也许时间机会题材、还有资金都支持的话,我不会拒绝。

很多导演第一部片子在拍纪录片,是因为纪录片是一个很能让人知道影像是怎么回事,该怎么用影像去叙事的方式。从纪录片中你会很快得到这种训练。因为毕竟纪录片的制作成本不高,人员的配置也比较简单,但是剧情片,需要一个庞大的体系,一个工业来支撑,那里面其实还有很多别的学问,需要去探究。我觉得这两个本身不矛盾。有人说纪录片其实是电影这个行业里面的老大,首先有纪录片才有剧情片。

Q:关于刚才看的《书记》,您采用更多的跟着书记走,很多都是他主观的表达。但是有一幕很好,就是他之前提到不要用五粮液铺张浪费的,但是到最后欢送会的时候给了五粮液酒瓶5秒的暂停,这是相对客观的。但是这种客观的镜头在我看来可能不是特别多。尤其生日蛋糕那一幕,我觉得作为一个西方人看,他其实是在适应他,因为他对固始县有所求,是迎合陆书记的。我的问题是片子主观的部分非常多,但类似于给五粮液这种几秒钟的暂停,或者说是从客观的方式比较少,另外,他两次讲到在夜里哭这种事情,之后有没有考虑去拍摄他的个人生活,就是说拍摄一些这种素材。

周浩:其实拍每部片子的时候,都是有非常多的客观条件的约束,因为这个片子从头到尾都是我一个人拍出来的,并没有说带一个团队过去。或者比如说他在床上哭的时候,我也能够拍到。就其实拍纪录片以后你才会发现,你不能够拍的东西是95%,你能拍到的东西也许只有5%,你只要很好的去归纳和总结那5%的话,其实一部电影它也许已经出现了。

比如说你刚才说的方法,说五粮液为什么不给他一些特写?其实我觉得你还是蛮敏感的,在细节上面,其实每个人在处理这样的细节的时候,他的方法是不一样的,有的人会特别在意细节,有的人会特别在意那种很意向的镜头。

《高三》剧照

Q: 从呈现的作品上,《高三》给人很纠结的感觉,而《大同》跟《龙哥》这种感觉可能就会少许多。比如说《高三》的努力,最后那首《那些花儿》,整个它的主基调。对于看过很多片子的人来讲,它是能够知道它这么一个情绪打到哪里。在这中间你又会加许多私货,比如说一个差生,他说他通过游戏赚到钱,这两者之间会有一种很矛盾的东西在里面。是为这个主题服务,是不是这样?

周浩:其实不是这样的,因为《高三》对你的触动 会更大一点。我会觉得对我自己而言,《龙哥》和《大同》他会更纠结,它更是一个人性的纠结。这里其实更说明一个问题,不同的影片它打动人的方式是不一样的。比如说我自己评价,我自己的片子是《大同》,我就会觉得好一点。《高三》甚至我觉得是在前五前六之后的片子。那么其实我觉得好的片子是什么?就是一千个人看,一千个哈姆雷特。其实这是我蛮高兴的一件事情,就是你不同的片子让不同的人有不同的感受。你比如说像高三这部片子,给大家讲讲题外话,在北京电影学院放的时候,张献民看过《高三》以后,说你拍了一部励志片,我当时几乎跟他翻脸。我说你看懂了吗?但是实际上这十年过去以后,很多人是把它当励志片来看的,而且后来有一个美国导演在一次活动上,看完这个片子之后,还出过一本小书,他曾经给我写过一段话,他说这是一个非常棒的政治题材的电影。当时我第一个反应也不对,我说这不是政治题材,他说一场考试就能决定这个国家所有年轻人命运当然是政治的了。你怎么去理解,就是不同的人对这个事情有不同的理解,比如说欧洲人会把这片子当一个恐怖片来看。

柒

Q: 您觉得作为不同的艺术载体,可能讲新闻报道和这样的一个纪录片的形式,这两者虽然很难说分优劣或者好坏,因为完全不一样。纪录片会有哪些方面比文字更有利?或者说你觉得纪录片是否有可能比文字在某些方面有一些遗憾的地方?在做这个类型的选题的时候。

周浩:其实这个不那么重要,比如说就问大家一个简单的问题:像柴静的《穹顶之下》,你们说它是纪录片,其实它就是一种媒介,这个创作者他有某种欲望,他有想说的话,每个人用他最熟悉的方法把想说的给呈现出来。

比如说我以前做媒体记者的,我是拍照片的,最后我为什么不拍照片?我是觉得拍照片对我来说反而是一个瓶颈,我好像不能够很畅快的去表达我对世界看法。那么后来当我学会了纪录片这种方法以后,就觉得它能够很好的去帮我说出我要说的话,其实这个是很重要的。这里面最后观众是什么样的反应,我觉得可能是各取所需。其实我从小受的教育,加上我本是个工科生,阅读对我来说一直是有障碍的。你叫我看一个特别长的东西,或者是读一篇小说,我觉得对我来说是非常痛苦的一件事情。为什么短视频会这么火爆?原因是什么?因为它快捷,因为它可以很快得到一个东西。

Q: 在拍摄纪录片的时候,你怎么判断到哪里应该就是结尾?是怎么结尾的?然后有一部分影片比如《高三》,《大同》,《书记》……因为他们都有一定的时间限制,您可能就拍了八个月或者一年,然后就走,内容就会减;但是还有一些片子像《龙哥》,像您现在做的有一些项目,可能时间没有一个固定限制的、可以一直拍下去的,这种拍了6,7年的时候,您在后期剪的时候怎么判断:我应该把这个项目停掉或截掉,就是做一个作品出来?

周浩:很多情况下,你要问我说具体的节点在哪里?我其实没办法去规划,但有的有规划,比如刚才提到种田的农民,我自己有一个规划,从春到秋,然后再到过年。他就是一个完整,这里,他自己会形成一个小小的圆圈,那就结束掉了。像《棉花》也是一样的,从种棉花纺纱织布,最后做成一个牛仔裤,最后再进行交易,这里就结束了。那么其实有的片子天然就会有一些节点。因为毕竟我做的事情,我还是想在我的有生之年能够看见我的作品,我也不可能一直无休止地拍下去,尽管每个片子都可以无休止地拍下去。这个点比如像《大同》这样的,原计划我是要拍三年时间,至少要等他把城墙给修好,那么突然之间他被调离了……幸好在他调离之前那一年拍的东西足够的丰富,所以我并没有觉得他突然间终止。就像刚才说的拍摄对象,突然告诉你别拍了,实际上在这之前我就做好了很多准备。甚至他那一天跟我讲话之前,我就告诉我们团队:今天也许是我们拍摄的最后一天,你们要把这一天所有画面当作最后一天来拍摄,果然。

实际上在拍摄过程中你是有若干判断的,必须很好的去把握,要跟着他的节奏走,这个节奏是你被你的采访对象带出来的。你要具备一定的经验,但是这并不是一个玄学,你不可能把控所有的东西。比如说这个人告诉我“你现在别拍了”,虽然我现在只拍了他四个月的时间,但是他的故事已经非常丰富了,我可以逐步把这个故事给拿出来。做纪录片最难的事情是什么?最苦闷的事情就是:发生的事情你在现场没有拍到。你告诉我说发生的真的特别棒,是我没有拍到,那导演怎么办?活该。这世界从来不可怜弱者的。你只有在拍摄过程中足够投入。

《书记》剧照

Q: 我特别喜欢周导电影里面人物和镜头的距离。其实也就是您和人物的距离,相比徐童我觉得他离人物太近了。这个人物的距离您是有意去控制的吗?会控制吗?

周浩:必须控制。我从来不认为跟采访对象太近了,是件好事情,但是也不能太远,拍不到。太近了你会特别尴尬。这个分寸是一个你永远要考量的事情。比如我拍到现在快20年了,很得意了,什么人都能拍到,其实不是这样的,越拍越敬畏。越拍越心存侥幸,就觉得别人让我拍,这是我的运气,所以每次跟别人打交道,以这种心态去跟别人打交道,也许就会好一点,不单是别人同意你拍摄,而是真的发自内心的要去感谢别人。你说离得太近了,尴尬是不是?就太近了以后,你会拎不清,你去拍片子的时候,你第一时间告诉别人,你是来干嘛的。比如《高三》,我到了班上,第一次告诉他们同学,说中国恢复高考快30年了,从来没有人做过这么一份记录,我希望跟你们一起经历你们高考的最后一年,我希望把这一年拍成一个片子。那么这就是你的初衷,你去告诉别人你要来干嘛。而太近了以后,你反而会失去自己的一些方向。我不清楚,有的导演就蛮喜欢很近的感觉,你比如说像徐童,他就非常近,但是有时候我觉得我就会失控,是我把握不好的一种分寸。

人和人之间这种分寸是需要去把握的,如果你把握不清楚的话,这个片子也做不出来,而且那种太粘稠的东西观众也不喜欢。这种度的把握我倒不觉得我一定处理得很好,其实在每一部片子,我觉得我这个还在,而且他又不可能说你把以前经验拿过来拷贝就完了。然后这种东西其实是让观众舒服吧。比如说真拍到郭书记在床上痛哭,其实是不舒服的。别人会问你是你怎么进去的?

Q: 刚才提到这一点,我的意思是郭书记口头造的假。

周浩:很多片子,真和假这个界限是非常模糊,真和假只存在于观众的的直觉。根本不会在乎你拍的过程。是不是这样?因为我经常会举一个例子是《高三》里面,在高考的那天上午,王锦春老师会与见到的每个同学握手。我相信你,你一定会考好,然后就去握手。相信你。那是他每年高考都会做的一件事情。那么其实我在拍的时候是非常迟疑的,好假,但是镜头拿出来给观众看,这一个板块给观众看的时候,我说你们看到是什么感觉?他说挺真的,这个人性格就是这样,最后哪怕我拍的一个镜头,这个镜头是一个实拍的镜头,最后我仍然会考量观众在看的时候,他的感受是什么。有的是我安排,但是我觉得我这安排观众是可以接受的。比如说高三里面最后一场戏,他去见一个班的新同学,其实那个时候他是在7月份还不到开学那一天,正好那个时候我就回到了武平,他正好有新的一个班的同学。我说你今天能不能见一下这班同学,他说好,我还给他提了一个要求,我说你能不能换一件你平时不爱穿的,今天穿一件白衬衣,然后他也上台来说。其实我不能安排他说什么,但是我会告诉他,我希望你在很短的时间内跟他们说一句话,然后就结束。你们知道做片子最难的一件事情是什么?就是有个人巴巴说了一个小时,这剪起来好难的。如果一个人再说一段话,他极其浓缩的说,这对你们剪片的人是很简单的一件事情。最后一条就是我安排的,但是观众没有任何人会给我意见,说导演你安排一场戏。其实不是我让他念的,他自己就会念,最后我就这么处理了,有的东西就是在这种真和假之间,你要去找到一种度,最后是观众可以接受的度。说白一点就是毕竟还是做所谓的电影,你一直在揣摩观众的接受度。

《书记》剧照

Q: 您刚刚说纪录片是您作为自己与世界发生关系的一种表达方式,在您表达自己的现实和这些限制的时候,是怎么样做出一些平衡的?比如说有没有拍过一些片段,一直在犹豫我到底要不要放出来?

周浩:对我来说,其实没有那么纠结。我也许会有一个更大的目标,这种纠结又会被我一个新的兴奋点给覆盖。比如说我又会继续下面的拍摄,因为纪录片对我来说不是一个生存方式,这是我跟世界打交道的方式。

而且我相信有些东西只是暂时的封存一下,并不意味着永久的封存,甚至当封存以后,我对它意义的理解会更深刻。所以我并不认为那些被放弃的东西,就毫无意义,或者说它彻底的被拿掉了。说白了,就是我永远都会为我做这些事情,找一个理由,这是我生存的方法。我永远都会为我做的事情找到一个理由。

就像我把那一段黑屏放上去一样,我自己也很安然很坦然。其实人这一辈子就是需要给自己找一个理由做想做的事情,并不觉得后悔。做自己觉得对的事情,就像哪吒说的,我命由我不由天。

以上内容根据嘉宾发言录音整理,仅代表嘉宾个人观点,为方便阅读有部分删节