|

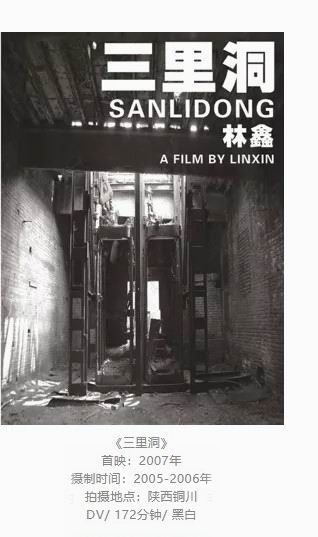

一个西北小城的地方志 | 林鑫访谈(一)时间:2021-12-05 从西安开车到铜川要一个多小时,过三原往北,连绵不断的黄土塬显得干旱沉闷,春天的时候长了稀薄的麦子,藏在黄土塬中间的就是铜川。一个非常偏僻的小城,和中国别的城市类似,普通而无聊。就这样见到了林鑫老师,他热情豪爽,喜欢书法艺术,热爱古典音乐,喜欢俄罗斯的文学,年轻时画画也写过诗,有着来自八十年代知识分子的气质。面对我的采访,他一气不停地说了六个小时,数次情不自禁地落泪。 作为支援大西北的上海人的后代,林鑫一直生活在这里,拍摄的纪录片作品也全部和小城铜川有关。十几年的时间竟然有九部长片。《三里洞》拍摄了他的矿工父辈,《同学》拍摄了他自己那代人,《瓦斯》拍摄了一场严重的矿难,《传道人》拍摄了铜川的精神信仰,《陈笳咏》拍摄了他下放到铜川的老师,《河床》拍摄了他的家庭史,《沉默的风景》描述了铜川的地理空间……这些作品全面纪录了这个城市的状态,给我们留下了一份证词、一个档案。 王小鲁比喻林鑫的作品是当代的“铜川方志”。我倒是觉得“方志”显得过于官方和正经,它更像是明清以来,地方读书人的一种“笔记”,天灾流寇,市井民生,个人经验过的记忆,和涂涂抹抹的所谓信史不一样,是一个地方的个人史。也可谓一种“铜川造像”,本地有药王山石窟,巨大的奇艺的造像与魏碑书法,质朴生动,迥然有别于官方美学,本地的籍籍无名工匠,传递出的却是那种超越性的精神力量。

2021年4月1日在铜川林鑫家中 《三里洞》是我的第一部长片我到现在都不能看 陈华:铜川是个位于陕西中部黄土塬上的一个偏僻的小城市,这个小城市的文化的空气是稀薄的。您也没去大城市读书的经历,如何努力成长为一个艺术家的,这让人感到好奇。所以,请讲讲你的家庭,你成长的童年时代和青年时代。您偶遇陈笳咏先生学习美术的经历,以及您在拍摄纪录片之前作为上班的银行职员、一个业余画家的成长经验。 林鑫:因为支援大西北,1955年11月28日,我爸爸从上海建筑公司来到陕西铜川的三里洞煤矿,我妈妈随后也来到这里。爸爸的音乐天赋相当好,会作曲,理想是当音乐家。然而他却来到了西北的三里洞煤矿,当了一辈子煤矿工人,直到临退休前去世,还欠了矿上500块钱,矿上还派人来要。 妈妈离开太仓来铜川是偷着来的,背着我外公不让他知道,只告诉了外婆,让外公知道绝对不允许她来。坐上火车一路往西的时候,她看到路上越来越荒凉,马上就后悔了,但是已经出来了,没有回头箭了,她的命运就从此在这片土地上,直到她最后去世,我妈去世时候46岁,我爸去世的时候55岁。想着等爸妈都退休了,回到南方老家去养个鸡养个鸭,我们儿女每人给他们一点点钱,让他们回到故乡生活,可最终他们的梦想都没能实现。

沉默的风景低语2号,宣纸彩墨,97CMx178CM,2002年©林鑫 我从小在煤矿长大,自己觉得生活本来就是这个样子。但是爸妈和家人却总是想回到故乡。后来我们兄弟姊妹长大了以后,陆陆陆续续都离开了铜川,回到了南方。我妹妹找了个对象,调回到江苏太仓,也是在银行工作,我弟弟是考上复旦大学,留校任教了。小妹妹下岗以后,也回到南方去了。 《三里洞》片子最后的字幕中写到,朱永生的三个子女先后回到了上海和太仓,长子留在铜川拍摄《三里洞》,实际上我可能一直留在这片土地了,也从来没想过离开这。我祖籍不是铜川,但是最后在《三里洞》这本书里终于承认了我是铜川人了,内心的挣扎和生活的历练改变了我自己。 我小学、初中、 高中都是在三里洞,三里洞小学、三里洞矿中,1978年高中毕业。但说老实话,我们那时读书全是混的,学着画点宣传画。直到77年都恢复高考了,这时候老师才开始抓。78年考美院,我初试啥都过了,连体检都过了,从上千人,最后刷到20多个人还有我,最后这一轮剩20来个人又考,收十几个人,通知书没有到,被刷掉了。 我家庭条件不好,我是老大,下面有一个弟弟两个妹妹,我没有复读,报名要求内招下矿井,十八岁了在家吃闲饭觉得不忍心,被我爸严厉拒绝了。反正我们家还有我弟弟,我去报名下矿井,去帮家里。真要是出事人没了,也无所谓,就这么回事了。只觉得作为一个儿子这么大了不能在家吃闲饭。我在家挺怕我爸的,不敢给我爸说,我跟我妈说了,我妈转告给我爸,我爸坚决不同意。他干了一辈子矿工,坚决不让我下矿井,宁可让我待业在家。后来我在街道上的书画社干临时工,后来招考到银行,就一直在银行工作到提前退休。从二十多岁一直自学,读市政府的夜校,学习国画。我老师陈笳咏说中国画的基础是书法,你美院学素描什么的是错的。老师让我练三年正楷,但是我太笨了,三年根本没写出个模样。从颜真卿的《勤礼碑》、《元次山》、《麻姑仙坛记》练习了十年。读夜校,学了王力的《古代汉语》,又读了广播电视大学的课本。

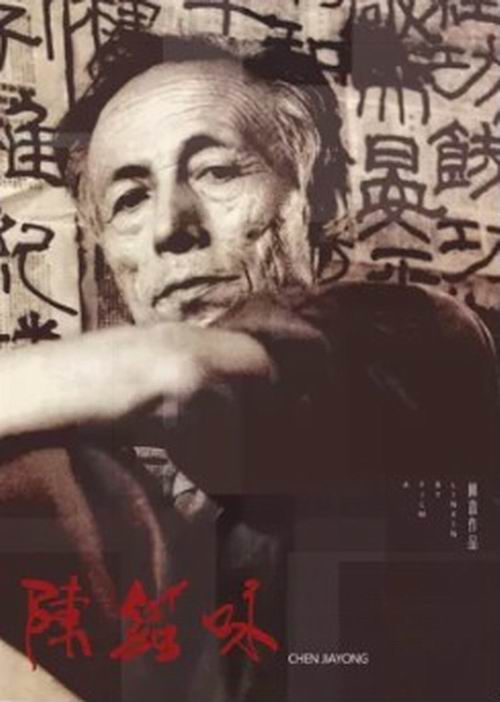

《陈笳咏》 摄制时间:2014-2015年 (2015年1月第一版,2019年8月重新调色) 拍摄地点:陕西铜川、西安、山西临汾、吉县、太原等 HD/102分钟/ 彩色 那么多年一直在银行上班,最起码有一个稳定的收入,对生活你也没有其他可想象的。我的朋友们他们可以去美院读书进修,我有个朋友他写作的直接就辞职在家专门写作,这对我来说是不可能的,因为我就觉得爸爸妈妈没了,我是哥哥,弟弟妹妹需要帮忙的时候还要帮他们,我不可能任性。只能像一个蚂蚁缓慢的爬,它虽漫长可总会有一点点进步,你不会放弃你的理想,但首先是活下来,是生存下来,你还有一份责任,因为你是长子,我爸妈去世的时候,我弟弟还在读研究生,在上海上大学。我后来画画,到北京的中国美术馆、西安的陕西美术馆都做过展览。除了有一份稳定的工作谋生以外,又在艺术上有所创作,1993年在中国美术馆办完我的个展以后,自己陷入一个瓶颈期,很难突破。

1993年个展“林鑫作品展”海报,中国美术馆©林鑫

1993年个展“林鑫作品展”展览现场,中国美术馆©林鑫 纪录片从2003年后开始,也做了很多年了。刚开始因为我是个矿工的儿子,我去做了这样的作品,又慢慢地经历了那么长时间,现在变得非常自觉地做类似“地方志”一样的东西。有影像还有文字,我的影像和文字是互文的。一个做当代艺术的朋友说,在当代艺术里,你的这种老套的记录式的文本是没有价值的。我笑笑,对于我来说我不追求什么当代艺术,甚至它是不是纪录片、它是不是电影,对我来说都没有意义了,我已经完全超越了,根本就不考虑这些问题。对于我来说,仅仅是尽可能忠忠实实地将生活转化为影像——我前面有限制词“尽可能”,绝对客观是不存在的,无论你摄像机摆在哪儿,它都有它特定的视角,你人的呼吸和心跳必然会反映到你的作品里头,冷漠的那种机械性拍摄,我绝对是排斥的。我是一个人,我肯定会把我的情感都放进去,镜头就是我眼睛的观看,这个是没问题的。 我的整个的影像素材可以当资料库,编辑出来的书稿文本、整个影像素材,包括作品,是三位一体的,比如《传道人》纪录片里可能呈现了两三万字内容,但是它的素材整理出来的文字有70万字。这些成为一个你所拍摄的这座城市的整个档案,所以这像当代艺术的总体艺术一样,它是多维度的,我没发现中国或者外国有其他的作者像我这样做,我也根本就不考虑别人怎么讲。我认定了这种方式,从一开始不自觉的,慢慢的到后来非常自觉地去做这样一份工作,我自己是自信的。 廿四史之类的传统历史书写,出现的全部是皇帝英雄,帝王将相。平民百姓很难出现在文字里留下来。在大历史里头,真正的日常生活中的普通人是完全缺席的,除非你另类或者某些方面出格,能被别人注意到。他们是无言的,是失语的。那么我们也作为当下这个时代的一个普通人,我拿起摄像机我做什么?你是导演吗?你牛逼吗?你能导演了生活吗?我跟不上他们,我就在后面记录他背影,我不能叫生活停下脚步等着我。 陈华:你说的这点我非常认同,你再牛逼也导演不了生活。 林鑫:你怎么可能导演得了生活。所以说我臣服于生活的逻辑,你俯下身去,生活必为你绽放!它给你的一定比你想要的要多得多。你想我开始拍《三里洞》,我开始根本都不知道人在哪,你说怎么可能做个提案去弄点钱,那些人在哪我是不知道的,我只知道我的一两个邻居,就这么一个个去找。我根本都没想到我会遇到一个童侊,在大时代的变革中和国民党和汉奸打交道,和地下党打交道,会英语,那么样一个人物会混到支援大西北里头,和工人混到一起,被逼得上吊,然后畏罪自杀,在大时代的变革中,个体的命运就是一粒微尘。 你导演得了生活吗?我没办法,所以怎么样走上纪录片创作这条路的?当我画画走入到瓶颈的时候,我依然去试图像艺术家一样装逼?搞什么影像艺术?像布拉哈格他们西方当代的录像艺术,这些东西我一个都没看过。西方现代艺术史全部是文字里学的,什么约翰凯奇之类的,作品全部看不到,全都是想象的,没有任何这种学习的机会。我是被生活驱赶着进行的纪录片创作。 陈华:矿工家庭,偏僻的陕西铜川,这样的小地方,一开始你怎么样去追寻艺术道路的? 林鑫:感谢我老师,陈笳咏老师,他是文革倒霉了,被下放到陕西铜川老家的。那时我刚开始学画画,他来教我摆石膏像。后来他回到西安,我还去看望我师母和他,他对我特别好,师母在美协资料室工作,我一去她把我锁在那屋子里,然后她会做好饭叫我来吃饭,吃完饭又把我锁到里头,那是80年代初。 我一直定期去西安看望他。那个时候我刚工作也就20岁左右,一直去。他那资料室里头有台湾的美术杂志,还有讲谈社的一套现代美术全集,彻底打开了我的眼界。还有齐白石那些原作,中国一些大师的原作,我都在那看到的。原作,全部都是大木箱,后来好像被偷掉了,剪子剪开,全部都被卷走了。齐白石、叶浅予的原作,一张张看,和印刷品完全不一样。原作扑在那完全能改变你。陈老师说齐白石的字是厉害的,那些原作扑面而来的力量嘭一下向你冲击过来。陈老师对我要求很严格。我自己比较笨,一次次去找他。他说林鑫你太老实了,艺术不能老实,要复杂的。我说这不是教人学坏吗?最后再一次一次地拿着画给他看,他说有什么什么问题。过段时间,又提着一夹子画去了。直到他有一次终于表扬我的时候,我都落泪了。后来我在西安准备办展览,陈老师说,你的画拍了照片让我看看,假如不好的话,还不如就不办了。那时我已经很久都不让他看我的画了,我完全受西方当代艺术的影响,风格完全变了。当我拿给他看的时候,他吃惊地说,“看林鑫的画,我还受启发了,他的画不写实!” 一直到十几年前师父师母两个去世,他们都把我当成他们家庭的一员,我非常感恩。是他把我带入这样一条道路,后来我独自前行。这种启蒙,包括西方艺术的东西也都是师母带给我。后来自己拼命买书,研究西方现代艺术史,后来还有好多理论方面的书都在看。音乐从浪漫主义听到勋伯格,听到斯特拉文斯基的现代主义。所有的艺术领域都在二十世纪翻天覆地的变化。我那个写作的朋友,我们有共同的精神焦虑。那时候除夕没地方呆,就呆在我们家,聊到深夜。那时候看黑塞的《荒原狼》,在铜川这样的小地方,完全是孤独者,没有同盟军,也有画会的一些朋友,后来每个人都被生活的路径所修正了。那个时候买古典cd 买磁带,买了二十多张,特别贵。去北京外文书店看到三百多的普契尼歌剧,《蝴蝶夫人》什么的,拼命拿下来,回来时候兜里光剩下车费,连饭钱都没有都不管,只要够火车票钱能回来就行。在西安外文书店,看到古尔德演奏的巴赫二三部创意曲,看封面可能是,不懂外文也吃不准,问服务员也不知道。八十多块钱一张怕买错了,回来一查果然没错,又马上坐车回西安赶到外文书店把唱片买下来。这些唱片都融入了我生命的记忆。后来在《寇德卡》里,我用上了喜欢的音乐。这些美好的东西,都打开了你的世界。 陈华:你80年代90年代早期的当代艺术创作中,绘画为什么会形成那一种一种抽象的、带有一点超现实的色彩的元素,比如说乳房的图样,蚂蚁一样的形状。 林鑫:刚开始改革开放时候,梵高、毕加索这些一下子涌进来,那时学习也是盲目的,西方现代艺术相对传统山水花鸟画来说,带给我们的视觉冲击太巨大了,作为一个青年人是没办法拒绝的,然后慢慢地开始独立思考绘画,我在画册前言里就谈到,人是一种动物,它是动物的一员。其实人老是觉得人高于动物,我就想人不知道蚂蚁,蚂蚁的生活你并不了解,蚂蚁一定有它的语言的系统,他的交流你没办法进入,然后蝴蝶的梦你也不知道,那么你断然是以你的狭隘的视角来判定生命,所以在生命之间,真的是你不了解,你去妄议他。

我画画那个时候就想到生命应该平等,那么人太自负了,我就把你画的像动物一样爬行,裸体爬行在荒原上,长得猪一样多的奶头,但没有头颅,讽刺那种自以为是。那时的那些绘画还是充满了观念性,有很强的观念,追求艺术的形式感。包括在西安办展览地上整个铺的全都是,地上墙上挂满,结果有些被撤掉了。我还用巨大的毛线在展厅里绑了一个蜘蛛网,还做了一个噪音的声音装置。后来这些创作都被自己 我把这样的文字放在我的影片中。我不在意它是否完好,它是我生命的一部分,并不去苛求他的诗人,他是没办法去掉的,去掉我没办法的。就像第一首《燃烧》,《三里洞》里用了一些句子,“那些生命在千米下的煤层中燃烧”,“瓦斯过后的人体像烤熟了的红苕”那种深深的绝望的记忆,我无法删去。我背着书包站在寒风中,看着一辆辆汽车拉者一排排棺木。崔卫平老师在云之南看了《三里洞》写到,这个时候纪录片同样的题材都超越了剧情片,《三里洞》几乎征服了所有的人。那时我自己泪流不止,我已经看不清楚别人的表情。 陈华:什么时候转向了纪录片创作? 林鑫:2000年“今日中国美术大展”,陕西只入选了4位,其中一个有我,当时西安美院有朋友想把我调进去当老师,但是我什么学历都没有,连个本科都没有,我是大专。如果有个本科我就可能去当老师。只能在这个小地方,在银行工作,虽然单位像棺材一样,把你8小时控的死死的,多亏银行工资还可以,经济能独立,那时有人说银行“除了骨灰盒不发什么都发”。我玩命买书,不买书怎么进步?我和我老婆两个人挣的工资,让我一个人花完了。所以说也不想离开单位,呆在这儿,拼命地学习。都是在独自前行,没有同路人。假如有一堆人和你在一起前行,这肯定是有问题的,不可能的事情。它都是孤独的探索的,那你选择了这样的路,你就要承担这样的寂寞。 作为一个画家,终于有机会参加了全国性的大展,而且评价还不俗,这个时候正想再迈一步的我,创作陷入困境,后来的画都没出版,陷入了瓶颈,我需要突破。刚好遇到我老师的儿子,他是陕西美术馆馆长,他要到陈炉去,想把他们的陶瓷看看能不能在陕西美术馆做个展示,然后就跟他去。当时看了很激动,陈炉古镇在改造,把自家那么漂亮的罐罐墙全部拆掉,垒成砖,为了旅游开发,上千年的东西都把它毁掉,我也没办法,历史的进程谁也没办法改变。作为亲眼目睹的人,我希望用影像把它保存下来,这是最朴素的愿望。我没摄像机,就借人家的,后来为这也受尽屈辱。我老婆就说,你不要拍片,你好好的画你的画,拍什么片呢?等咱们把房子买下来,给你专门买个摄像机给你拍,我说那是我的孩子,即便遍身血污,我也让他出生。后来遇到哥们说,咱们不能这样的受人家欺负,咱们买设备。就帮我,一直在帮我,后来我们俩见面都不打招呼了,没有任何的私人的来往,但可能有人知道我们是哥们,朋友之间都不需要那种东西,我也不需要送给他一分钱礼物。就那么多年,他曾经在他最困惑的时候,他说之前我帮助了他,我早都忘了。

这个片子后来去了日本山形国际纪录片和德国莱比锡纪录片电影节。最初的愿望就是把“陈炉”给保留下来,当时拍摄试图用影像进行实验。是纪录片,也是文献档案,还是实验性的,像一个实验片,实际上还是挺装逼的,现在看来,完全以一个艺术家的眼光去看的陈炉。《陈炉》摄影很讲究。有摄影类型学的样式,很静态、很有构图的这样的一个画面。当时还是有一点艺术形式上的追求,对,完全是艺术家心态。在绘画上面很难突破,想找另外一个口突破出去,因为刚好是有这个契机,就试图突破一下。原来拍过照片,因为我在单位就拍照片,但摄像机没摸过的,当时也是借人家设备,也因为这个事,后来人家背着我用了我素材,闹得不愉快。后来我的片子全部是我一个人做,就不和人合作,就是你个人的能力有做到啥,因为我没有能力去和人打交道,这样很累,我就自己做。 陈华:每次我看你片子字幕,导演、剪辑、摄影都是林鑫,突然有些感动,真正是一个人的电影,这是纯粹的作者电影,工作量是非常大非常累的。 林鑫:我做片子挣不到钱,没办法给别人付报酬,没法养团队。我也不能剥削别人。只有我老婆帮我,整理文字200多万字,都是她帮我打的。她帮我拎三脚架,她不在就只有我一个人。我的片子最后都是把我拍病倒结束的,是拼了命的。拍《传道人》的时候,我腰椎间盘犯了,我只能像螃蟹一样的那样地走,我坐的他们负责人的车,拍个追思会,坐到山边人家上山了我怎么办?车上不去,自己爬着上山。最后我老婆警告我,她说腰椎间盘犯了会突然完全不能动的,我说我没选择,上吧,我拿不动机子,她帮我拿着,然后我就完全像螃蟹一样这样子晃着往上上,就这样拍完,最后他们教会人感动极了,他说还有人这样干事,他们以为他们基督徒为上帝可以这样,还有人为了拍片这样子的,但我就觉得你既然选择了这样的路就走下去,上帝也会成全我,他不让我瘫掉的,上帝可能就不允许这样做。 拍片改变我的生命,别人说你看你钱也没有,什么都没有,我说我已经得着了——它彻底改变了我的生命。我生命变得那么丰厚了,我还需要贪婪吗?我已经得上了。我是我的纪录片的最大受益人,它完全改变了我。你从一个自负的所谓的艺术家。变成了一个非常谦卑的生活记录者。你要再说我是艺术家,我感觉是骂我对吧。拍陈炉时候,我觉得我是一个旅游者的眼光,和那个地方挺隔的,我只去过几次,几乎和那里没有太大的关联,我也不是很熟悉那里的人,你看一个人一句话说陈炉,其实那很表面,那个时候我就觉得陈炉的整个景色,还是挺古典挺唯美的画面,那时候对摄影的认识都是挺传统的,还是要画面很漂亮。但是我在山上就有个镜头在我脑海里了。我是个矿工的儿子,我应该拍煤矿,全部是黑白片,全部黑白片里只有一个彩色的镜头,白云在蓝天的尽头,我就觉得我的构思挺牛逼吧。然后真正当你拍下来发现,那一个镜头也是多余的,是你艺术家装逼,那煤矿的东西容不下这样的唯美。生活已经根本容不下这样一个蓝天白云的镜头,它煤矿的那种质感,它那种气息,它50年生命的那种重力、压力,这样的一个镜头也是多余的。 那么我臣服于生活的逻辑。你臣服于生活的逻辑,,你只能尽可能中立地将生活生活转化为影像,任何居高临下的审视和武断,都会使你拍摄下来的影像显得可疑。这些东西都是我拍摄中的感悟,不是什么理论先行的操作,完全在拍摄中一点一点去成长体会的。 陈华:《陈炉》是一个出发点,《三里洞》是你第一部正式的长片处女作,怎么开始想到要拍摄《三里洞》的? 林鑫:黄文海导演和我聊的时候,他把《陈炉》都忽略掉,他说,你的第一部作品应该是《三里洞》,最好的也是《三里洞》。他非常斩钉截铁地这样的说。陈炉只拍了8天,用了一个月时间,每个双休日去 《三里洞》本来就构思好了,回来后立马就拍,拍得也很快,就两三个月。因为它完全是以口述为主,春天3月份回来,5月份就拍完了。我爸爸去世那么早,当时我年轻得很,20多的你拼命往前走的时候,你不可能回望,当你也当了爸爸,你也有了孩子的时候,当你想了解你父亲的时候,他已经不在很久了。这个时候挺内疚的。对父母亲我是挺亏欠的,没办法面对,也没办法去谈这些事的。所以我觉得这也是自我的救赎,我就觉得应该给我的父辈拍个片子。我是个矿工的儿子,我不去就没人去了,没有人知道他们的存在。 2005年我再一次回到煤矿,回到三里洞煤矿,去寻找他的工友们,当年都是和我爸一块来的,然后遇到一两个,他们告诉我谁在哪住谁在哪住,我再一家一家去找,318个人,后来在三里洞矿的都不到20个人,没剩下几个人。有的是找到了,有的是没找到。找到了就采访。到后来特别是也采访到像童侊那样完全另类的人。其实在后来的采访中也有提到他们的苦难,像普罗米修斯的悲剧。后来我就觉得那种所谓的悲剧印象,是你远距离观察的结果,事实上他们在这的命运是一种承受,因为你也要生存,你不得不承受。没有什么深仇大恨,说一个死人如同说一杯水,他们很淡定,很简单地生活,选择了这样命运也没有什么可抱怨的,他们很少有义愤填膺的,可能岁数也到这了。片子做到后面是流泪做下来的。在云之南放的时候,我第一回在大屏幕上自己做观众,那段视频后来做到我《河床》里了,我第一次那么失声痛哭,从来没有过的,那么大把年龄了,那么多人坐那看,然后完全失控,影片把我击中了,你从来都没想到这样的东西它和你的生命那么有关联。 在北京宋庄,张献民他们给《三里洞》一个最高奖——独立精神奖,这可能也是我从事艺术第一次得到褒奖,得到肯定。2007年我47岁,都快50了。从20多岁努力经历过了那么漫长迂回的航程,从一个领域跨到一个完全不相干的领域。大家有些抨击也非常强烈,技术不完美的指责也非常多,别人就问我,你在镜头过到头了还拐回来是什么意思,我说是拍的不够长。问你是不是故意的,我就说了其实是我技术上不会,真的是不会。后来会了,当然技术的完善是必然的,你技术肯定会慢慢成长的,但绝不能以阉割生命的激情为代价。但是《三里洞》那种粗砺的影像和题材是匹配的。你说你拍个高校的老师啥的要画面精致,那没问题,都很斯文有范儿的,他完全和他的气质匹配。煤矿矿工,你把它打上聚光灯,凤凰卫视来,我领着他们去采访,打上灯光一弄都红光满面,都快成李玉和了,那么样板戏,还是矿工吗? 他们的房子里特别的灰暗,太黑了,拉一个灯还是那么暗。那种面色的苍白,那种虚弱,那个和它的本质是匹配的,你的影像风格一定和你的生活和这些人物是匹配的,你脱离了这种生活真实的所谓的技术性的完美,纯粹是扯淡,对不对?那玩意和它完全不相关,它就是不准确的。我看有些拍摄的那种影像语言是很好的,但不太匹配。影像的粗糙对于这样一部题材来说,不完全是缺点。就像我拍《寇德卡》的入侵,完全是粗砺的,你要支个三脚架稳稳拍了,完全是不准的,所以我们还得臣服于生活的逻辑。它的本质是什么样,生活,它本来的面目,我们还是在尽可能忠实的去转换。《三里洞》这个片子可能就是在这个时候给我带来思考。《三里洞》拍完了,同样是这些观众纳闷,林鑫怎么变成这样了?他看不懂,然后我就不明白了——我认为我的《三里洞》比《陈炉》总体来说好太多了。我想做一个矿工肖像系列,我让他们每个人都是完整的,我一个一个地罗列,真的是不简洁。重复、重复,它里头有着大量的重复,比如从上海怎么来,每个人都在讲,实际上剪辑的时候已经非常注意到不要重复了,剪人物的讲述是错开的,每个人讲的是不同的侧面。比如说先讲戚国其,这几个人一块回忆,第一个死亡的人就是他。 曹恺说,诗人岛子把《三里洞》的叙事方法命名为“四福音书叙事模式”,你看好的理论家就是厉害,他本身是个文化基督徒,四福音书都是在讲耶稣的死,就是从不同角度,所以他用词挺准的。这个事儿一个人讲是个案,不同的人分头都在讲这个事儿,从法律上来说,就是确证,可以作为证据,说明这个事儿是真实发生的,是没法否定的。所以说这个东西它就具有见证历史的能力,你算老几?有什么资格在这说三道?你没资格的,这是两代人完成了这个影像记录。老一代用他50年的生命史,然后加上矿工之子的记录。你伟大吗?你是导演,你牛逼吗?没有这些拍摄对象你在空地方牛逼是吗?生活本身是博大的,他给予了我们。我们谦卑地俯下身去记录下来。这种力量超越了艺术作品,超越了纪录片,超越了电影的概念,我从来没有把它当电影做的,一开始就没有。后来所有的国际电影节不要,我也很坦然,因为我只面对我的父辈,我觉得得用影像的方式将他们的生命保存下来。《三里洞》是我的第一部长片,我到现在都不能看,每次在展映现场看都会泪流满面。 【本文作者】1983年生于内蒙古赤峰。北京电影学院电影学博士。现在生活与工作在西安。作为摄影师作品曾入围侯登科纪实摄影奖,Top20中国当代摄影新锐展,第十届三影堂摄影奖等,获得过2017年丽水摄影节新人奖。2018年入选加拿大魁北克VU photo美术馆驻地项目,入选吴印咸摄影资助计划。在浙江美术馆、陕美博、三影堂、丽水摄影节等场所举办过十几个展览,有《在长安》和《旧墟》等几个作品。作品关注历史与文化遗产以及我们对历史所建构的想象。 |

否定掉了。2000年左右自己的作品参加了今日中国美术大展。在铜川没有任何的机会,也接触不到什么信息,他们给美协发通知给美院发通知,外面的天翻地覆你什么都不知道,完全是在一个非常孤僻的环境中独自的生长。后来有人看一下我的东西,他们说一看你那东西挺前沿的,但没有人知道,那时候绘画也遇到了瓶颈。2000年40岁的时候,突然就有一天我的工作也发生变动,后来我去管图书室,下午和晚上开图书室,几乎完全没有一个人,这个时候突然有句子出来,就抄下来。在40岁的时候,半个月里写下来170多首诗,流了很多泪,你的生命中没办法,在现实生活中,就在你已经被现实棱角完全的磨平,变得很世故的时候,当这种井喷的情感倾诉出来的时候,你依然崩溃掉,句子全部抄下来,近170首,然后这一本诗集,以前没有,以后也不再有任何的一首。它只是在那特定的时刻突然井喷出来。

否定掉了。2000年左右自己的作品参加了今日中国美术大展。在铜川没有任何的机会,也接触不到什么信息,他们给美协发通知给美院发通知,外面的天翻地覆你什么都不知道,完全是在一个非常孤僻的环境中独自的生长。后来有人看一下我的东西,他们说一看你那东西挺前沿的,但没有人知道,那时候绘画也遇到了瓶颈。2000年40岁的时候,突然就有一天我的工作也发生变动,后来我去管图书室,下午和晚上开图书室,几乎完全没有一个人,这个时候突然有句子出来,就抄下来。在40岁的时候,半个月里写下来170多首诗,流了很多泪,你的生命中没办法,在现实生活中,就在你已经被现实棱角完全的磨平,变得很世故的时候,当这种井喷的情感倾诉出来的时候,你依然崩溃掉,句子全部抄下来,近170首,然后这一本诗集,以前没有,以后也不再有任何的一首。它只是在那特定的时刻突然井喷出来。

拍,在山上的时候,在拍那些唯美画面的时候,《三里洞》一直在心中涌动。后来在我朋友的帮助下,我有了摄像机以后,毫不犹豫的就去拍了。2005年3月《陈炉》参加了云之南影展,给我带来更多的是精神上的鼓励,让你觉得你有家,你不是孤独的一个人,在全国有很多和你一样的人,那次展映在精神上的激励蛮强的。

拍,在山上的时候,在拍那些唯美画面的时候,《三里洞》一直在心中涌动。后来在我朋友的帮助下,我有了摄像机以后,毫不犹豫的就去拍了。2005年3月《陈炉》参加了云之南影展,给我带来更多的是精神上的鼓励,让你觉得你有家,你不是孤独的一个人,在全国有很多和你一样的人,那次展映在精神上的激励蛮强的。