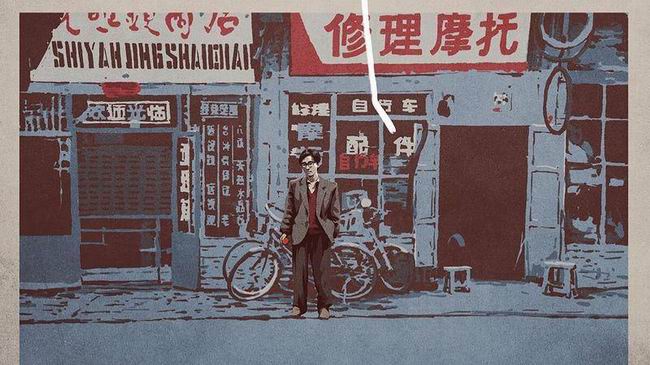

题图来自:电影《小武》

“实践社”部分早期成员合影

从90年代中期,随着盗版事业的悄然兴起,许多由准专业人士发起的民间电影社团顺潮流而起,开始在酒吧,咖啡馆等场所举办小型观影活动和讨论活动,“雕刻时光”是其中比较早组织观影活动的场所,可以看做民间组织观影活动的前身。

影迷组织的一个共同特点是都从共同观摩少见的国外经典/艺术片开始。等这些影片因为盗版而普及,影迷组织开始转向找国内的比较难看到、有特色的东西,地下/禁片常列为首选。

观影组织的另一个特点是一般不长寿。本来就非常松散,又没有任何经济利益,全凭一腔热情。主持工作的那几个人如果失业、换个城市工作、结婚、自己拿机器拍片子去了、投奔媒体做娱乐记者去了,观影组织都可能烟消云散。况且还有管制。

就像欧宁所说:那时候片源很难找,那时候你要看法国新浪潮的东西,你只有去缘影会去看,别的地方看不到。影迷团体因此应运而生,但它的消亡也与此有关,就是当片源变得泛滥。

但现在谁还会为观赏一部经典电影心怀神圣?在资源稀缺的年代,心怀神圣是一种常态。

必须要强调的是当时的特殊环境,一是官办学术机构的垄断,即便如此,也如周传基老师所说,如果把电影学院的片单拿到国外,会让人笑话的。二是民间电影文化资源的极度稀缺,欧宁提到的90年代后半截的镭射大碟,零星的盗版VCD,录像带等等听起来好似70年代的手抄本。

特殊的环境,还是杨子口中的“人还很闲,有大把时间,做事也没那么强的目的性”;是徐鸢口中的“天真”,是“一群喜欢电影的人,在一个商业之上的城市里为自己建造了一座电影象牙塔”;是彭永坚口中,“人才济济的广州,人才还没有大量流失到上海和北京的文化人广州”。

民间组织被有关部门定义为非法后,缘影会的有关负责人去民政部门询问登记事宜,答曰已经有了官办“民间影评人组织”登记在册,所以不予登记第二个;实践社的个别负责人当初也曾经去国家有关部门登记,从不耐烦的公务员那里得到的答复是社会团体有个指标限额,必须等某个社团主动申请撤消才有名额登记新的。

民间电影团体被定性为非法组织和被禁止,约等于有关部门不准你办民间慈善,但还是有人办了,而且办得有声有色,成果喜人,结果有关部门告诉你已经有了中国红十字会所以你是非法组织。但自从点了这一把火,燎原之势是想挡也挡不住了。

“欧宁曾跟我说,当他苦心经营的缘影会被迫解散,他开始感觉到参与建立公民社会的重要性,他的创作和策展都有了新的倾向。而北方的独立电影人也逐渐从自觉的非政治化走向拥有恰当的政治意志。”

以电影组织为例,政府在公共文化事业上的愚钝和失职,民间有能力进行自我补救。

现在去豆瓣网的同城活动里,你会发现那儿的活动几乎每天都可以写一本书。(张献民语)

艺术电影的传播渠道仍是一个有待解决的问题,这个问题从各地的观影组织开始得到了缓解,但就目前而言,艺术电影还是缺乏传播渠道,而艺术电影是有市场的。

北京实践社:由三人沙龙到独立影展

实践社最初的成立动机带有精英和创作研讨沙龙的色彩,但它的发展历程与其他纯粹的民间影迷团体大同小异,也走向了经典影片观摩讨论,中国独立/地下电影推广的道路上来,实际上它传播的价值似乎超过了创作的成就。

待业青年的艺术沙龙

实践社开始的时候,并不是作为一个影迷组织,创办者杨子(杨海君)和他在电影学院的同学杨超、常征都刚从电影学院毕业,那段时间,也就是2000年左右,中国的电影业规模还很小,每年票房区区20亿,除了冯氏喜剧,多是一些主旋律电影,资源更多掌握在第四、第五代成名导演手中,年轻导演渠道很窄,电影环境是非常不平民化的,这也是实践社活动章程第二条“越来越多的人希望把影像表达的权利从贵族化的行业中夺取过来”的一大原因。

此前贾樟柯也写过一篇呼唤DV民主化的文章,1994年他还在电影学院上学期间,就与同学王宏伟和顾峥成立了“青年实验电影小组”,拍摄短片所用资金和机器都不是电影学院/官方提供,可以看做是“电影民主化”的一个先声。

难以得到机会真正进入电影行业里去做电影,很多电影学院毕业的同学都已经离开了这个行业,而杨子和杨超、常征志同道合希望坚守电影,他们强调电影是一种书写工具,是可以去表达自己的一种方法。

1999年,毕业后没机会拍片的杨子闲了段日子,三人每周都聚在一起看电影聊创作,这样的沟通持续了一段时间,其实有一点相互取暖的意思,后来他们就希望有更多的人参与进来,所以都叫了一些朋友,实际上它最开始更像是一个关于创作交流的艺术沙龙。

独一无二的电影录像带

当时即便是电影学院和电影资料馆这样的官办机构,经典/艺术电影资源同样少得可怜,大概正是这种资源的稀缺让电影学院拉片室一度被视为“圣地”。

长期的规律性放映活动需要大量的片源作为保证,实践社最后的成立跟三人购得一大批录像带有关,这批带子跟广州和上海的资源获得比起来更具传奇色彩:1999年,杨子在电影资料馆遇到了后来也成为实践社成员的潘剑林,他有一批通过特殊渠道从台湾带回来的台版录像带,有600多部,其中伯格曼的作品全有,据说这套电影在国内独一无二。

潘剑林大学读经济法,毕业后进入检察院,后离职下海经商,经商了一段时间后迷茫中开始寻找未来的出路,一次他认识了算命的宝通师傅,在师傅家发现了大批的录像带,其中有阿巴斯的《樱桃的滋味》和贾樟柯的《小武》,潘剑林看后深受震撼,于是和电影结缘。不久后,杨子等三人凑钱花高价从潘剑林那儿买了近200盘带子。这批电影资源让实践社得以开始规律性放映。

活动多了,杨子等人也开始希望有一些更好的场地固定下来,而“不再是在谁家里弄一下,或者跑哪个咖啡馆看两片”。最初的放映地点是现今已被埋入地下的“黄亭子50号”酒吧,这个酒吧最早由诗人简宁经营,经常办些文学活动,后来从美国费城学音乐回国的老林接手,老林受西方文化熏陶,本身希望能引入一些文化活动,会办一些音乐人聚会。

因为酒吧与电影学院近在咫尺,杨子他们也经常去,与老林很聊得来,慢慢地“黄亭子50号”就固定下来成了他们经常聚会的场所。后来在清华附近的盒子咖啡馆以及三里屯的藏酷也做了挺长时间的常规放映。

杨子说:“跟现在电影学院教学强调电影的工业化商业化不同,那时候老师带我们看的还是经典电影,现在很多人聊起那些经典电影,觉得你好像有点装,那时候倒不是,确实看的那些片也喜欢那些片”,另一方面,那时很多人对电影的认知比较少,所以“怀着能带领大家打开电影的更多视野,看更多不一样电影”这样的美好愿望,在2000年的愚人节那天实践社宣布成立,标志着杨子们的活动从内部转向社会。

参与者的构成,一部分媒体编辑,一部分文化行业从业者,一部分学生。现在已经成为资深策展人的张亚璇,当时还是北师大的学生,她在宿舍门口的海报上看到了实践社的消息,海报上写的是放映塔可夫斯基的《压路机与小提琴》的消息。

举办首届中国独立映像节

“片子放完后,活动才进入高潮。大伙儿摩拳擦掌,捉对撕杀:分析刚看的影片,探讨电影艺术。门外也不时晃悠进一些高人:

拍纪录片的吴文光来了,认真听着热血艺术青年的慷慨发言;拍电影的王小帅来了,他的新片《自行车》周六开机,百忙之中出席实践社活动以示支持;另一个拍电影的瘦高个儿管虎也来了,带着一个漂亮美眉,抢去了50%的注目率,管虎建议以后应该多放映实践社的社员们自己拍摄的习作,又主动表示愿意贡献一位28岁的美国青年天才导演的作品(估计不久就会在黄亭子50号放映)……

就这样,在一片歌舞升平之中,实践社的首次活动胜利结束了。”

这段诙谐有趣的文字记录了实践社首次活动的景象,同时告诉我们实践社跟电影创作,以及独立电影的天然亲近性。

后来吴文光所倡导成立的“DV数码纪录小组”和杨超为代表的“学院派”在实践社内部发生了创作观念上的冲突,在讨论中产生了激烈的争执。这种内部的争论并没有影响实践社的进一步发展壮大,实践社很快成了一个全国性的机构,首届中国独立映像节的举办是实践社最大的一次活动。

努力按照正规电影节方式运作的独立映像节,对于中国独立电影的策展而言具有里程牌式的意义。

征片范围包括1996年以来的中国民间影像,收到超过100部短片、纪录片作品,几乎是国内DV创作的集体成果展示。实践社联合了其它三个民间电影团体——上海101、广州缘影会和沈阳的自由电影一起,同时获得《南方周末》(署名主办方)、北大在线的资金支持,评委有电影学院青年教师、媒体人、文坛名流以及其他电影团体的成员。

当时《南方周末》用三个版制作了“首届独立映像展特刊”,其中一篇文章声称:“没有一部非学院背景的剧情片可以在影像叙事技巧和制作水准上与学院作品进行公平的同场竞技。”给了“民间DV 作者”一次打击,当时做评委的胡续东说:“众多所谓的影片突破了我生理承受的极限,对我的智力、性情乃至作为观影者的人格进行了全面摧残。”吴文光则代表了另一种立场:“即使是垃圾也比什么都没有强。”

影展最初在电影学院举行,后来却“撤退”到了朝阳公园附近的枫花园汽车电影院举办闭幕式,杨子说:“因为当时有一个电影叫《盒子》,涉及同性恋题材,热情的老同志说怎么能放这类片子,叫电影学院的张会军做检讨,《南方周末》总编也做检讨,不让弄了。

本来贾樟柯《站台》是在电影学院放的,但是后来不让放了。说实话这个事情我对不起贾樟柯。汽车电影院的放映场地太不好了,据说贾樟柯的制片公司还花了不少钱,才把胶片拿来。”

关于闭幕式,还有来自当时任评委的缘影会成员彭永坚的另一个角度的回忆:“后来受到某方面的压力,闭幕不得不搬到汽车电影放映场,那次放了贾樟柯的《站台》,他们从法国把拷贝一盘盘的带回香港,偷运过了深圳海关,因为还没有在华语圈放映,那个拷贝是没有字幕的,贾樟柯一边放一边在旁边翻译,效果特别的不好。”

“有领导的找领导,没有领导的找校长”

这次风波之后,电影学院的放映活动更加谨慎,据说有一段时间,所放影片必须是通过审查的电影。不过这次电影节的全国巡回展却在沈阳、西安、杭州、南京、上海等地举行。独立映像展此后曾筹备第二次,据说因为“非典”被取消。但是独立映像展的内容和精神被南京独立影像年度展继承了下来。

2003年,因为南京分社的一次放映,实践社被调查,原因据说是“活动未报批”,当时实践社的负责人叫芮定坤(加入实践社时他还是清华大学的学生),是专利局的,领导找他谈话,你这个工作到底还做不做,后来杜庆春、张献民都分别被谈话。

“有领导的找领导,没有领导的找校长,这事就解决了,你要是再参加非法组织,你的工作就没了”,据说后来调查实践社的资料有厚厚的一摞。但杨子因为使用化名,且没有单位,逃过了这场规模宏大的“被谈话”。

星星之火已经燎原

谈到实践社的活动成果,杨子说:“跟实践社一起成长起来的有一批策展人,有一批电影创作者,我们的观众也逐渐成长为电影的传播者,那时候还是编辑,现在慢慢做到了主编,至少是点了一把火吧。张献民最早也是参与实践社的活动才真正介入独立电影的,到现在‘独立电影教父’这个样子。”

作为一个因创作而发起的电影社团,提到活动成果自然不能漏过作品,实践社内部那时候有一个“电影创作小组”,有一些一心想做故事片的朋友在一起合作。社交能力比别人要强一点的杨子去做制片,每个人都有所分工。

“杨超给了我一个案子,我看了以后觉得基本上比较认同,能感觉到所要呈现的东西,所以决定去做这个电影,当时把北大在线的工作都辞了”,这部实践社出品,2004拍成的电影就是杨超担任导演的《旅程》,在第57届戛纳电影节上的“一种注目”单元,获得了金摄影机奖。

杨超现在戏曲学院教书,而杨子在《旅程》后去了重庆的四川美院讲课,回北京后,和加拿大的一个华裔导演一切参与创办了中央美院的电影系,“使得电影的教学在电影学院外有了另外一个体系”,另外他还参与创办了一个纪录片基金CNEX,同时在08年导演了《云娜》。

杨子至今仍会有选择的参与独立电影相关工作,“实践社以后,像以前那种民间放映我基本上不做了,因为有更年轻的人去做,实践社后来也没有说要去恢复或者重新做,因为星星之火已经燎原。”

上海电影101工作室:天真的力量

上海的电影101工作室因成立于电影诞生101周年的1996年10月1日而得名,被认为是最早成立的民间电影组织。

民间电影高手聚义

101的成立要从上海海关一名叫徐鸢的公务员说起,1995年第二届上海国际电影节结束之后,徐鸢无意中购买了一本《电影故事》,上面有一篇翻译自时代周刊介绍港产片的文章,里面充满了大量的错误,于是徐鸢给《电影故事》编辑部写了信,指出了这些错误,编辑严蓓雯收到信之后邀请徐鸢去编辑部聊一聊,于是双方产生了把各种散落在江湖上的民间电影高手集中起来的想法。

《电影故事》很快在1996年的杂志上刊登了“寻找超级影迷”的启事,1996年3月在编辑部召集了徐鸢、虞立炜等数十位影迷开会,关于这段经历徐鸢写道:“于是他遇到了改变他一生命运的人们,那是几张热爱电影的纯真脸孔,大家见面之后说了一些不着边际的话,然后一个叫‘超级影迷沙龙’的组织就此成立了。”

编辑部立刻拍板给这些人开辟一个“超级影迷沙龙”的栏目,从1996年5月开始,这个栏目完全由这些影迷自己选题自己撰写。到了1996年8月,徐鸢在一次与这些影迷的聚会中提到《电影故事》提供的版面非常有限(一个对版),想要自己编一本杂志。在所有人都愿意参与的情况下,一份自己选题、编辑、厚达近百页的杂志就在这些人手中诞生了。

杂志的内容包括:1996年娱乐周刊完整的秋冬季影片介绍、原创影评、电影基本知识、影迷联谊等栏目,为了让这本非法出版物看上去较为正规,于是把这本10月1日出版的杂志(1996年也是电影诞生101年)命名为《电影101办公室》内刊。“电影101办公室”也成了这批人的组织名称,当时这7位满怀电影热情的成员其职业均与电影无关。

一群最具奉献精神的影迷

初创时的7人阵容一直维持到1997年春。到了1997年夏,电影101办公室经人介绍,与第三届上海国际电影节组委会进行了合作,为电影节招募志愿者,此后,电影101办公室的成员以几何级数增长,到了1997年底,人数很快突破了200人,但核心成员基本以最初的阵容为主。

1999年,电影101办公室更名为电影101工作室,所有活动从只有会员参加变成了向全社会免费开放。

事实上,电影101工作室所举办所有的活动均为免费,其活动经费全部来自核心成员如徐鸢、虞立炜、李欣、杨璐等为平面媒体撰稿得来的稿费,捐献的稿费设立独立账户统一管理,这几乎是所有电影社团组织者中最具奉献精神的一群人。

徐鸢后来在文章中写道“这个小小的团队曾经做过的种种不可思议的与电影有关的充满了难以想象的天真的事”,问到原因,徐鸢解释说:“最简单的就是很多人无法想象,在没有一分钱赞助的情况下,它的每个活动都是免费的。”

这种赤诚的文化热情也表现在前DVD时代对电影资源的饥渴上,据徐鸢介绍,因为认识一个宾馆的朋友,当时通过宾馆闭路电视录制了一批以美国电影为主的电影录像带;也有从香港购得舒琪的创造社发行的正版VCD;欧洲经典电影的获得渠道则主要是从港台购买的录像带,非常昂贵。101早期的片源获得渠道与实践社和缘影会一样崎岖。

没字幕,还是看了好几遍

也许是因为资源过于稀缺,观摩心仪已久的经典电影因奢侈而变得带有神圣感,“我第一次看《公民凯恩》是1996年11月,那时101已经成立了,但那是我的朋友从日本给我寄过来的录像带,只有日文字幕,不过我们还是看了好几遍。”而他们第一次拿到的《影子武士》是别人从一个比利时电视台录来的,日文发音,法语字幕,在完全看不明白的情况下,仍然“就只是看看画面,看场面调度”看了好几遍。

101成员早期的讨论活动也颇显痴迷的精神,“下班之后就回家吃饭,然后坐地铁去他家,看片子,聊电影,再拼车回家”,这里他家指的是主要据点成员虞立炜的家。像肯德基、麦当劳这样可以省钱的地方也成为101成员大部分开会策划的地点。

但与实践社和缘影会都有固定酒吧作为放映点不同,徐鸢觉得“酒吧是最差劲的放映场所,全黑的房间投影会更亮,观众会更关注,酒吧无法做到这些”,所以101的放映活动绝大部分都是在图书馆的放映厅放映,在图书馆的放映一般都是爆满,很多人晚了就只能站在后面看电影了。

看完《小武》,诞生了三部“小偷”电影

和很多高级影迷一样,最终希望染指电影的创作,徐鸢说组织活动的热情来源“有一部分是希望让死气沉沉的上海电影文化变得多样化,有一部分是希望其中有人才出现,有创造才有真正意义上的改变,否则就是自己寻开心而已。”带着这种跃跃欲试的创作热情,以及新鲜的中国地下电影的激励作用,101的成员也开始了对影像创作的尝试。

1998年夏天,上海放映了《小武》的录像投影(由贾樟柯提供),“大家看完都很兴奋,觉得中国电影还有这样的存在,会后的讨论也很激烈。大家谈了很多,这部电影拍摄的空间,是我们不熟悉的,但又觉得小武这个人物很亲切,似乎跟我们心灵相通,然后谈完了还不满足,散了后一起吃饭的时候还在聊,说小偷这个题材很好”,这次放映之后,101成员就开始了拍短片的活动,其中有三部都是讲小偷的故事,尽管都是习作,在徐鸢看来不值一提,但这种创作热情仍令人津津乐道。

上海民间电影活动在继续

101改变了很多人的命运,在互联网和DVD之前,上海的文化环境比现在还要闭塞,跨行业基本是不可能的,比如从老师到做电影。要看好电影也不太可能,因为没有载体。通过101,这些壁垒被打破,有些人放弃了自己过去的职业,开始了陌生的新生活。有些人生命不会有交集的人因101有了交集,甚至结为连理,而这一切只是因为他们参加了一个影迷组织。

自2004年后,电影101工作室基本停止了放映,换言之,电影101工作室的历史使命已在那一年完成。此后,主要成员各自发展,只有徐鸢现在仍在做放映活动和其他电影活动,但已不以电影101工作室的名义,并且新的放映活动也比较多元化,其中有两个是胶片放映。

当谈到上海当下的电影文化环境,徐鸢说,“依然处在侏罗纪时期,它甚至在某些方面比十几年前还要保守”,而这么长时间的活动与放映,没有出很好的影像原创人才,对上海的影像文化没有太大的帮助,这也是徐鸢停止101活动的原因之一。现在组织活动,年轻人较少有全身心投入到一项没有报酬的长期工作中的激情,当年近乎赤诚天真的文化热情在当下的消散带有时代变迁的深刻烙印,惋惜的同时无法否认,电影101工作室开了一个头,上海民间电影的放映和创作这把火被101点了起来。

广州缘影会的故事

缘影会这三个中文字的意思是:“因为电影,我们走到了一起。”

它的创办人欧宁是一个兴趣涉猎极为广泛的人,他中学开始写诗,同时办过地下刊物,大学出过诗集,这种对刊物的喜好,也延续到了缘影会的粗糙小册子。1993年欧宁从深圳大学国际文化传播系毕业后留在深圳,兴趣逐渐转向音乐,创办了独立音乐团体“新群众”,做了几年摇滚音乐的推广。欧宁坦言自己:“好奇心比较重,很容易被新鲜事物吸引,一旦进入某领域后会很快接近它的核心,但接触核心后又会发现很多问题,我看不惯或者厌倦了,便撤出那个圈子。”

“杂家”的新兴趣

缘影会的创办,也与欧宁的这种“杂家”状态有关。故事还得从欧宁的设计师身份说起,在欧宁创办了“新群众”后,为了给组织的各种演出活动制作海报,他要向请来的设计师阐述自己的想法。欧宁的创意不断得到业内的好评,促使当时连电脑都不会用的他从头学起了设计。1999年一本由欧宁、严峻联合编著的《北京新声》出版,这本书的版面设计也让欧宁声名远扬。

1999年夏天,四川诗人杨黎和何小竹接办峨眉电影制片厂的杂志《电影作品》(也就是后来《看电影》的前身),女诗人翟永明因为欧宁在设计方面的才华,推荐他为这本杂志担任设计。欧宁在“看到大部分稿子的时候,觉得太烂了”,那时民间的电影作者寥寥,想在杂志中开办艺术电影栏目的欧宁却发现难以找到写电影的作者。

同一时期,据欧宁说:“有一段时间镭射大碟(LD)很流行,我从那个时候开始接触到欧洲艺术电影,然后想尽一切办法去找各种各样的片源,最后在香港舒琪开的一个叫‘壹角度’的书店里找到很多。”欧宁在香港认识了舒琪,从他的“壹角度”书店买入了许多电影书刊和艺术电影的原版VCD。

几乎同实践社的成立一样,一南一北两个民间电影社团分别从台湾和香港得来的电影资源开启了艺术电影在民间传播的先声。

媒体成为电影的阵地

自称“对结社一直感兴趣”的欧宁觉得自己独享这些宝贵资源太过可惜,由于当时国内还很少有机会可以看到艺术电影,他决定组织一个固定的放映会,与人分享那些 VCD,同时也希望借此为《电影作品》找到一些撰稿人。于是1999年9月11日在深圳百汇大厦一个家庭影院生产商的演示室中开始了第一次放映,所放片目是《疾走罗拉》和《神风七十二小时》,由此宣告了缘影会的诞生。

几个月后,即2000年的春天,缘影会在广州也成立了,后来成为缘影会骨干的彭永坚回忆说:“我在报纸上看到消息,就蛮有兴趣,开的第一天就去了。”同样的,当时供职南都娱乐版的钭江明也是在广州缘影会成立的第一天,就被《小城之春》的放映活动吸引,加入了缘影会。

欧宁谈起缘影会创办初期热火朝天的场面颇有些兴奋,“当时吸引了很多的人,主要是媒体圈和广告圈的人,还有一些大学生和大公司白领。媒体人加入之后,在报纸上发表了一些文章,结果吸引了更多的人来加入。”

因为会员主要来自媒体圈和广告圈,让缘影会很像一个具有社交圈子意义的时尚平台。这个平台培养了大批影迷,这些影迷进入媒体后,又用自己的文字写作和活动能力推动了电影文化的传播和发展。当时还是学生的曾彦斌有这样一段记忆:“加入缘影会大概是99年的事情。第一次去参加活动具体是什么时间、看的什么电影,印象已经不是太清了,但Take Five酒吧和酒吧里坐着不大舒服的藤艺椅子,至今记忆犹新。”

曾彦斌加入后参与会刊编撰和活动的组织工作,后来进入“南都”,至今仍担任“华语电影传媒大奖”的策划人,当然这些都是后话。最直接的影响来自当时已经是媒体编辑的会员,比如钭江明,他促成“南都”开了一个专栏,介绍每一次的放映活动,到2002年举办“贾樟柯电影特集”专题放映时,钭江明在《南方都市报》对应这个活动很给力地做了10多个版的专题报道,这在当时是绝无仅有的事情。

不是影迷的老伯爱了上贾樟柯的电影

“我去时电影已开始,确切地说放的是录像投影。小小的银幕上就见一个形容萎靡的小镇青年在街上荡来荡去,这就是电影江湖上名闻遐迩的《小武》。录像实在是粗糙,且时有断续,小小的报告厅挤满了黑压压的人群,空调未开,燥热而憋闷。

但那电影仍然令人惊讶和欣喜。”这段来自影评人王樽的回忆,反映了当时大名鼎鼎的“小武”同志首次现身深圳时的热烈场景。民间电影组织的活动总是容易和中国地下电影/禁片发生关系,在盗版DVD泛滥普及以前,民间电影组织不仅促成了艺术/经典电影的传播,也积极挖掘了中国地下电影。

王樽的回忆正是来自缘影会早期在深圳何香凝美术馆举办的《小武》放映活动,同样地,在更早一些的1998年,上海电影101工作室组织的放映活动上,《小武》也以录像带投影的方式实现了其上海首映。

这种电影文化的交流传播大部分时候只在知识/艺术青年内部不断扩大,但当偶尔与“外人”发生交集,也会产生意想不到的效果。

2001年,彭永坚在香港遇到了“那时经常跑香港的贾樟柯,聊天的时候就觉得缘影会应该把他的电影重放一遍”,于是在2002年2月举办了“贾樟柯电影特集”放映会,并邀请了贾樟柯到现场作交流,这次放映活动得到了广州一个房产商的赞助,活动在该房产商开发的小区丽江花园的会展中心举行,这次放映后,有一位住在小区的老伯伯跟贾樟柯说,他以前从来没听过贾樟柯的名字,也不知道有这样的电影存在,但因为春节他也没地方可去,就一部不漏的把所有电影都看了,结果深受感动。

贾樟柯后来说,放映最大的收获就是,他的电影能够给一些不同的人观看,会听到不同的声音,本来他们也不是这类电影的观众,却通过不同的渠道跟不同的人群产生了共鸣和交流,让他也觉得很有意思。

在盗版DVD的大量普及后,经典/艺术电影的片源获得变得容易起来,缘影会同其他电影社团的活动一样开始逐渐转向,加大了中国独立电影在放映中的比重,像当时在盗版市场还没出现的地下导演贾樟柯、王小帅等人的作品,成了电影社团放映活动的常客。

从会刊到华语传媒大奖再到获邀威尼斯双年展

“猜电影和模仿电影片段一直是缘影会最受欢迎的招牌游戏,最好玩的是路过广州顺便来参加缘影会派对的贾樟柯,和他的制片一起被抽中,不幸委身扮演了一回《奇袭白虎团》里的匪兵喽罗。”这是发生在缘影会四周年庆祝派对上的一幕,从一个侧面说明了当时缘影会与电影创作者的关系。

缘影会组织的一系列电影主创见面会和研讨会至今令会员印象深刻,包括许鞍华、方育平、娄烨、田壮壮、《小城之春》主演韦伟等人都曾先后做客缘影会,用欧宁的话说是实现了“作者和作品的互相印证”。

缘影会活动的另一个特点是从一开始就特别注重专题策划性,除了贾樟柯特集,还举办过一系列类似影展的专题放映活动,这种颇为用心的放映形式让钭江明印象深刻,他说:“我觉得欧宁的缘影会特别好的一点是它经常会搞一些有主题的展映,比如说有一段时间就放小津的电影”,一开始看不进去小津电影的钭江明进一步回忆道:“因为觉得新鲜才会不停参加缘影会的活动,那时候经常开玩笑说‘又睡着了’,觉得小津的电影慢,就会打瞌睡,但后来看多了就完全变了,就非常喜欢小津电影。”而给像宁瀛、孙周这样的导演做专集放映,也让钭江明惊喜,因为“发现了宁瀛这样重要但被遗漏的导演”。

缘影会还一直坚持出版内部刊物,包括以复印形式传播的会刊《缘影志》,曾彦斌因为给《缘影志》投稿写影评,被发展成会刊编辑至后来的执行主编。从写稿、翻译、找资料到设计,她最后基本上工序全包,“学校打印店便宜,后来的《缘影志》在学校印,抱着去酒吧的时候,纸上还有温度,辛苦在乐在其中”。除了《缘影志》也出版过一些比较正式的特刊如《日本电影特集》等,以配合专题放映活动。

《南方都市报》主办的“华语电影传媒大奖”是缘影会的另一个间接活动成果。发起人钭江明因为“各种官办电影奖,公信力不对,官方色彩越来越浓,政府参与越来越多,所以我们就想自己办一个”,缘影会跟当时的“南都”做了一个紧密的合作,一开始的组织工作缘影会参与了很多,其中包括欧宁设计了第二届的海报。

缘影会的活动从03年开始变得稀少,其中一个原因就是“从放映活动转向创作制片能力的发掘培养”,应第50届威尼斯双年展邀请创作的纪录片《三元里》即可以看做是这种转向的最大成果,是一部标准的“缘影会出品”。实际上早在成立之初,缘影会就曾放映过会员蒋志和曹斐的实验短片作品,在某种意义上,缘影会也开创了实验电影与录像创作的先河。

04年因“南都事件”,只是与《南方都市报》合作过一些电影活动的缘影会受到牵连,至此,这个南方影迷组织也基本走完了它的历程。

相同的命运不代表结束

“有一帮人直接冲进电影放映的会场,扫黄打非的警察叫停了放映,没收了放映的器材,后来去公安局跟他们沟通,他们说因为我们没有上报是非法集会,说如果你们再继续做这样的活动必须去民政局登记”,后来彭永坚去民政局申请登记的时候,却遭到了拒绝,理由是广州已经有一个叫做“民间电影评论”的团体——一个官方登记的团体,民政局只能接受这一个。

实际上,早在“南都事件”以前的2001年6月,缘影会就曾因上述这次打击停止活动长达半年时间,据彭永坚说,“当时三地的放映活动成了蛮有影响力的平台,可能触动到一些部门的关注,就给告知活动是非法的。大概那段时间,三地的观影活动都受到了不同程度的压力,活动有所收敛。”之后直到次年1月缘影会挂靠在南方都市报名下更名为“南方电影论坛”,才得以继续存在,之后的活动主要由彭永坚负责,欧宁渐渐淡出,直到03年拍《三元里》,欧宁决定用缘影会的名字做活动,才又重新改回“缘影会”。

“我们没有做任何违法的事情,却被明令禁止。这是很荒谬的,我们用自己的力量来做电影文化活动,这种事情本来是应该政府来做的,因为政府你拿了纳税人的钱,你应该组织一些文化生活,你没有做,而民间做了,你却来禁止。”欧宁的评价,同样适用于实践社及其他。

文章来自公众号:DIRECTUBE导筒(ID:directube2016)